Penser la psychanalyse, penser avec la psychanalyse

Exil du père

Exil : « expulsion de la patrie ». Expulsion du père donc. Mais : expulsion du sujet par le père, ou expulsion du père par le sujet ?

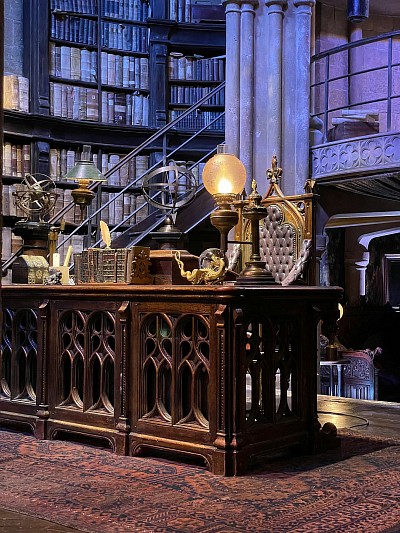

Maintenant, il faut bien dire que si l’exil dispose de l’ailleurs qu’est en premier la mère comme objet, il ne s’y réduit pas. L’exil est un voyage, une quête de cet ailleurs, avec ou sans retour, dont les retrouvailles vont nous ouvrir à penser qu’elles soient cailloux sur le chemin du Petit Poucet, épreuves de tentations dans l’odyssée d’Ulysse, ou super pouvoir déçu pour Harry Potter parti apprendre la magie dans le monde des sorciers.

Ce voyage, quête de l’ailleurs maternel, est un paradoxe où le sujet cherche celle qu’il laisse derrière lui, pour au fond ne jamais la retrouver.

« Pourquoi l’amour ne s’éprouve-t-il que dans la violence de la perte ?

Parce que sa source d’expérience de la perte.

Mais naître c’est perdre sa mère » entre parenthèses

Pascal QUIGNARD (1998, p.123)

« Désirée est un verbe incompréhensible,

Ça ne pas voir. C’est chercher. C’est regretter l’absence, espérer, rêver, attendre.

Pascal QUIGNARD (1998, p. 169)

Ainsi, le voyageur voit-il l’horizon reculer à chacun de ses pas. Ainsi, le voyageur rencontre-t-il le vide de toute réponse à ses espoirs du départ, le manque d’objets, le manque de mots, le manque tel que Lacan nous l’a enseigné. Même à marcher, même s’y épuiser, même à pleurer, l’homme ne rejoindra jamais ce qu’il a quitté, le passé, pas plus que le futur qu’il a nourri.

Raja Stitou considère que tout déplacement, quel qu’il soit, constitue une expérience d’étrangeté qui vient raviver le manque originel. C’est à partir du manque que le sujet vit son premier exil. « Cette épreuve du déplacement, loin d’être réductible à des considérations territoriales ou ethniques, renvoie chacun à l’exil qui le fonde à travers lequel se rappelle le manque originel constitutif du sujet et de ce qui le lie à la civilisation » Stitou, R. (2009)

Dans sa thèse, soutenue en 2021, L’exil en héritage, Bensaada Ouafa rapporte les éléments de son enquête auprès d’algériens, immigrés en France. À la question « qu’est-ce qui vous a poussé le plus à partir ? » un des mots récurrent est : manque. L’exil est attribué au manque « en Algérie, on manque de tout, de liberté, de civisme, de respect. »

Il est notable que les participants à cette enquête n’ont attribué ce manque à aucun objet de notre société consumériste, mais à un défaut de qualité dans les liens qui tissent une communauté : le civisme, le respect, la liberté. Dans les parcours que nous allons lire, nous verrons que l’exilé rencontre sur son chemin le même manque qu’il pensait compenser ou combler par son seul déplacement. Un défaut des liens se renouvelle en son exil. L’exilé clamerait-il comme le Petit Gibus dans La guerre des boutons, film d’Yves Robert (1961) : « ah ben mon vieux, si j’aurais su j’aurais pô v’nu » ? Que se passe-t-il quand se sentant petit le sujet cherche sa place dans le monde des grands ? Que cherche l’exil et que rencontre-t-il ? Si dans la mise à nu de son étrangeté à lui-même, il doit faire avec l’absence acceptée de son Autre maternel, il doit faire aussi avec l’impossible récupération ou l’impensable compensation du manque de l’objet d’amour, qu’en son départ il avait programmée.

Laissons la parole à Francesco Sinatra, dans son article de 1966, Étranger singulier ou la passion de l’exil, lorsqu’il cite Julia Kristeva. Passion, jouissance, dirons-nous avec Lacan. Quelle est la jouissance enjeu dans ce voyage qui viserait une récupération du lien de dépendance à la mère ou de l’objet du désir qu’elle représente. Dans cet article Francesco Sinatra interroge nos vies personnelles et professionnelles d’exilés, sur le fond de l’œuvre de Masud Kahn ( psychanalyste londonien d’origine pakistanaise, exclu de la société britannique de psychanalyse, après plusieurs scandales ( relations déplacées avec plusieurs analysantes, remarques antisémites dans des publications). Il écrit ceci : « l’exilé est étranger à sa mère, et il est amené à parler la langue du père ( langue paternelle, au sens d’une langue qui fait office de fonction paternelle). » Puis il répond à sa question sur la passion qui anime le sujet de l’exil, avec cette citation de Julia Kristeva, psychanalyste d’origine bulgare, professeur à Paris-Diderot, membre de la Société Psychanalytique de Paris, elle arrive en France en 1965, à l’âge de 24 ans pour continuer ses études.

« L’étranger serait l’enfant d’un père dont l’existence ne fait aucun doute, mais dont la présence ne le retient pas. Le rejet d’un côté, l’inaccessible de l’autre : si l’on a la force de ne pas y succomber, il reste à chercher un chemin. Rivé à cet ailleurs aussi sûr qu’inabordable, l’étranger est prêt à fuir. ( Julia Kristeva, 1998 )

Francesco Sinatra conclut « il y a une intuition fulgurante qui associe le statut de l’étranger à la recherche du père. L’étranger serait alors symbole de l’Autre. Le pays étranger devient le seul ressort du sujet pour constituer un ailleurs de la mère, une autre terre, un autre espace. ( Francesco Sinatra, 1996)

Bibliopgraphie

Quignard Pascal, Vie secrète, Seuil, Paris, 1998

Kristeva Julia, Étranger à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1988

Sinatra Francesco, « Étranger singulier, ou la passion de l’exil »,Filigrane revue, numéro 5, 1996, pp. 62-71

Bensaada Ouafa, L'exil en héritage : mémoires des traumatismes, Thèse de doctorat en Recherches en psychanalyse et psychopathologie, 12-2021

L’enchantement Harry Potter (1)

Anonymat, une écriture sans sens, une écriture qui ne dit rien, qui ne parle pas, sans sujet d’une parole

Dans ce livre, publié aux Éditions Hachette en 2002, Benoit Virolle écrit :

« Le succès de Harry Potter s’inscrit dans un vaste mouvement de mutation dans les formes de pensée, qui est étroitement associé aux changements dans les codes sémiotiques liés aux nouvelles technologies. Or toute mutation en ce domaine ne peut se faire que par le retour aux formes génériques qui sous-tendent le développement de la pensée. … C’est pourquoi la simplicité du schéma narratif d’Harry Potter n’est qu’apparente.… (page 85)

La saga de Harry Potter est fondamentalement un mythe initiatique contemporain, comportant la construction d’un roman des origines de soi, une interprétation de la distinction des groupes sociaux, dans des rapports à la construction de l’identité, et enfin la perspective d’une création individuelle dans l’ordre de la culture. Au bout du compte Rowling (l’auteure) construit de fond en comble, un univers radicalement différent au sein duquel le pré-adolescent peut projeter une identification collective au groupe (les différentes maisons constitutives du collège) et une destinée individuelle (le destin singulier d’Harry symbolisé par sa cicatrice) dont la finalité est l’accomplissement de soi.…

Elle témoigne du formidable appétit d’identification collective d’une classe d’âge, qui va devenir adulte dans un monde futur traversée de part en part par l’immédiateté de l’information et la virtualité de la réalité. (page 86)

Systématiser en usage des noms nouveaux, Rowling permet aux jeunes lecteurs de se familiariser avec une culture symbolique nouvelle et de vivre par identification avec Harry, la transition entre le monde de l’enfance et le monde de l’adulte. »

Je voudrais expliciter cette autre idée de Benoit Virolle. La lecture d’Harry Potter permet aux jeunes lecteurs d’affronter une double « épreuve ». Celle de passer de l’adolescence à l’âge adulte, mais aussi celle de passer d’un monde dont les codes ne sont plus véhiculé par les références ancestrales avec lesquelles l’homme se faisait homme ou pas. Ces anciens codes sont devenus obsolètes, mais pas encore remplacés par des repères plus adéquat à véhiculer le déploiement des nouvelles technologies. Ce roman offre donc au lecteur de vivre par identification la double transition qui le concerne dans un monde en révolution entre :

- un passé appuyé depuis l’Antiquité, via le Moyen Âge, sur une langue, son écriture et ses livres porteurs à la fois des représentations (constructions mythiques de la société et de « ce que c’est qu’être un homme ou pas » ), et à la fois des modalités relationnelles de leur transmission (initiation porteuse des moyens d’inscription du sujet du monde de l’écrit, un monde où l’image ne prime pas).

- un monde actuel « traversé de part en part par l’immédiateté de l’information et la virtualité de la réalité », qui ré-invente au fil des modifications de circulation de la parole et leurs constructions par les « images qui bougent » à la fois son monde (ses sociétés et leurs figures de l’homme, à la fois leurs modalités de circulation et de transmission.

- aujourd’hui ces dernières encore inscrites dans les formulations des siècles passés, ceux du livre, semblent avoir sombré dans leur inadéquation à transmettre la vie dans dans cette rupture avec le passé sur lequel il s’est créé.

Depuis les années 80, où j’ai commencé à recevoir des enfants et des adolescents, j’ai constaté l’effacement progressif de tous les rituels des âges de la vie, au motif de la quête d’une société douce, qui épargnerait à ses enfants contraintes, exigences, limites, vécues comme agressions, castrations, violences,… bref une société qui offrirait à la place une écoute, une compréhension généralisées, et la satisfaction des désirs individuels réduits au pulsionnel. Ainsi, au nom d’une égalité purement imaginaire, dans les faits inexistante, s’étiolèrent en se vidant de leur sens respectifs : les baptêmes, communions solennelles, mariages et obsèques religieux, les notes à l’école, les petits examens, le permis de conduire, les rituels d‘accouchement, l’accompagnement des petites maladies infantiles par des médecins de famille débordé, la présence humaine des personnels soignants dans les hôpitaux, le respect des maires, des enseignants et des petits fonctionnaires de l’administration, la noblesse de l’artisanat… chacun se trouvant réduit à incarner un pion chargé d’effectuer une répétition de taches mécaniques, ou la gestion des flux humains sur un échiquier administratif sans aucune interrogation des questions d’humanité, ni des sens de la vie. Cette anonymisation a pour revers d’abord l’emprise des discours garantissant avec certitudes le bien des hommes, ensuite les nouveaux rituels de masse, tout aussi anonymes : concerts et rencontres sportives, mais aussi débordements collectifs de violences aux visages masqués des manifestations et autres rave-party jusqu’aux terrorisme aveugle des radicalisations.

L’homme peut-il se faire humain en dehors du regard, de la présence et du don de la parole d’un Autre, qui a veillé le temps nécessaire sur sa faiblesse infantile ?

Avec l’amour maternel…

« Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ca vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu’à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d’amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n’y a plus de puits, il n’y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l’aube, une étude très serrée de l’amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. »

Romain Gary, La Promesse de l’aube (1960)

L’exil (1)

L’exil, c’est cette demande d’accueil, demande de partages, demande de vivre en lien avec les autres, demande non entendue dans leur village, leur ville, ou leur pays. Chercher ailleurs inaugure l’exil et cette quête selon deux registres, où la place que se « reconnaît » le sujet dans l’Autre cherche à se dire dans le regard d’un petit autre et des quelques autres aussi ; dans un espace d’interlocution où quoiqu’il se passe tout sera toujours loupé. C’est à ce loupé là que le sujet de l’exil travaille. La complexité de l’exil dans l’expatriation contemporaine tient à l’épreuve de devoir changer de langue pour tous les partages de sa vie quotidienne. Le pays d’accueil confronte l’exilé au manque et à ses effets au décours de repères symboliques pour lui étranges et étrangers. Ça ne colle doublement pas ? Les liens de filiation et d’affiliations - dans les savoirs de sa langue et dans son expression personnelle - ont chacun leur propre logique, et leur propre rapport à ce qui ne peut pas s’y dire.

Que cherchent tous ceux qui espèrent l’occident ? L’aisance matérielle ? Ou bien autre chose ? Au delà des tragédies des guerres, révolutions, catastrophes climatiques ou autres, l’envie furieuse d’un exil ne s’accrocherait-elle à cet autre discours d’où vient au sujet l’ouverture, un discours porté par les sciences, cette possibilité du mi-Dieu et du non-dit, et la responsabilité de la parole s’y rapportant ? Ce qui, n’est pas sans se déduire de privations, où les enthousiasmes de départ s’effondrent.

Avec Ken Bugul, autrice sénégalaise de trois romans, nous allons lire combien son désir d’exil en Europe, n’a rien à voir avec une convoitise matérielle tiers-mondiste du Sud vers les richesses du Nord. Au-delà de cette apparence sociologico-politique, cette auteur nous donne à entendre la complexité du désir, qui s’ignore et pousse au départ. Elle l’inscrit clairement dans cette autre dimension transmise par les colons dans son enfance et qu’elle envie, sans vraiment savoir ni quoi ni pourquoi. L’accueil qu’ils lui ont offert à l’école ? Quelque chose comme un besoin de consolation et d’une humanité, que paradoxalement elle va chercher chez ces colonisateurs vécus dans sa langue comme destructeurs des origines, de sa culture, sous un imaginaire de totalitarisme le plus souvent, et de bonne fortune à leur prendre… Tel n’est pas le moindre des paradoxes de l’histoire de la colonisation. Pourquoi tant vouloir venir vivre chez ceux dont on dénonce le mépris, le racisme et l’exploitation dans lesquels ils vous ont tenus et vous tiendraient encore ? Quelle aliénation ? Quelle envie ? Il y a là, chez Ken Bugul déplié, tout le savoir inconscient d’un franchissement attendu, teinté d’un espoir de libération ignorée. Pas sûr que ce qui est entendu dans ce mot « libété » tant chanté par les français, se déplie en Wolof sur le même fil de signifiants, de sens que notre langue véhicule. Les traductions toujours trahissent, peut-être entre ces deux langues encore plus qu’entre d’autres, tant leurs constructions les éloignent. Pourtant cette méprise inaugure le voyage.

L’exil (2) Le Baobab fou - demain

Ce livre fut écrit en 1983 par Ken Bugul. Ce nom est un pseudonyme, qui reprend une expression sénégalaise.

En Wolof, un nouveau-né dont la mère a fait plusieurs fausses couches est appelé ken bugul : « bébé dont personne ne veut, même pas la mort ».

Mariètou Mbaye Bileoma, dite Ken Bugul, nous parle dans un premier roman de son exil. En1971, elle a vingt quatre ans. Elle va poursuivre ses études universitaires en Belgique puis en France.

De sa prime enfance, elle a le souvenir de l’abandon de sa mère à l’âge de cinq ans, et de l’absence de son père muré dans un silence religieux.

« Ma mère, ah Dieu ! qu’est-ce qui se passe à mon insu ? // Je maudirais toute ma vie ce jour qui avait emporté ma mère, //réduite à cette petite enfant de cinq ans, seule sur le quai d’une gare, alors que le train était parti depuis longtemps. // Le père, qui ne sortais jamais, était sorti faire les prières du départ. // Oh mère ! pourquoi partais-tu ? // J’étais allée voir le père et lui demander à quand mon départ. Maintenant, ce n’était plus pourquoi la mère partait, c’était à quand mon tour ? « Demain », me répondit-il. Mais il n’en fut rien. »

« Demain » voilà une réponse inscrite dans la culture portée par la langue Wolof. Un « demain » qui se révèle enfermant pour une petite fille découvrant des réponses ailleurs, dans cette école des blancs colonisateurs de langue française. Un gouffre sépare les emplois de ce même mot dans les deux langues.

En Wolof, répondre demain à une demande, c’est vouloir dire « non », et ne pas le dire. Pour ne pas offenser la personne et préserver la cohésion du groupe, la réponse à une demande refusée est « demain ». Au demandeur de comprendre qu’il s’agit d’un « non ». Cet impératif à penser ainsi le monde et les hommes, est inhérent à la langue elle-même. C’est un idéal, mais surtout c’est le signifiant maître autour duquel s’articule les discours, leur imaginaire, et la langue jusque dans sa grammaire ; une nécessité intangible autour de laquelle s’enroule l’existence même des personnes qui préservent leurs vies dans un monde qui forclos le futur comme les différences, pour que rien de l’harmonie voulue dans le groupe ne change, ne bouge. Un monde immuable, qui ne pense pas les frustrations et privations de la séparation, pour se penser comme unification protectrice.

« Et je ne pouvais rien tirer du père qui conservait un mutisme total ; Père n’était pas le genre disponible pour les situations de ce monde. Père était toujours concentré sur son chapelet. »

« Demain », me répondit-il. Mais il n’en fut rien. »

Laissée tombée par sa mère brutalement, sans un mot, elle ne trouvera pas de place dans la parole de son père pour se dire autrement que dans cet abandon. Sans interlocuteur à son appel, elle ne trouvera pas de place dans sa famille, dans son village. Seule elle ira dans le monde, en quête d’un espace pour être entendue. Espoir pas si simple.

Le choc avec le français est profond. Dans notre langue répondre « non » à une demande est courant, et l’interlocuteur n’a pas lieu de s’en offenser, il n’a qu’à faire avec… s’ouvre à lui dans la langue un chemin créatif pour les désirs qui lui viendront de ce refus avec cette question : « pourquoi non ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Personne ne m’aime ? J’ai besoin d’amour » Mais en Wolof, là encore la chose est particulière. Les mots que l’on traduit par aimer et amour n’arrivent pas dans les filiations, affiliations et relations affectives sur le fond du même imaginaire. Les liens sont plutôt empreints de cette intemporalité qui situe les rapports entre les personnes autrement… dans des rivalités fraternelles, plutôt que dans un travail de la culpabilité et de la honte.

À la rencontre de Ken Bugul, dans cette culture des années 1970 déjà mélangée de la colonisation, pouvons-nous entendre la solitude des contradictions qu’elle va éprouver en allant chercher réponse à sa question « pourquoi mère est-elle partie ? » dans une autre langue dont la fabrique des liens de filiation et des relations affectives est si différente ? Qui plus est, à devoir y procéder dans une langue, le français, qui fait du « dire que non » un des piliers de la construction psychique de ses individus. En français « demain » est une promesse, sinon une autre date est prise, ou un refus est prononcé. La petite fille alors a-t-elle attendu ? Pensé les siens en faute ?

Ne pouvons-nous mesurer avec cette lecture le gouffre d’incompréhensions et de violences qui a pu surgir entre colonisés et colonisateurs, les valeurs morales attachées à la structure des réponses à la demande et du temps étant si contradictoires entre l’une et l’autre ? Ce qui est une obligation morale et éthique chez les uns, est pris pour une lâcheté, une fuite, une trahison, une manipulation par les autres. Au delà de l’imaginaire et du réel des effets de rétorsion, de violence, d’humiliation, au delà du racisme, ce sont les langues elles-mêmes qui en leurs fonds se sont jouées des hommes dans cette mauvaise rencontre.

Plusieurs auteurs contemporains arrivent par d’autres chemins, que celui de mon expatriation, à des avancées convergentes. J’en citerai deux. Le premier Achille Mbembe, le second Georges-Arthur Goldschmidt.

Achille Mbembe, historien et politologue, rêve d’une langue universelle qui comprendrait des liens, dans lesquels tous les hommes avec et au delà de leurs langues maternelles pourraient se reconnaître en acceptant la méconnaissance comme signe d’humanité et d’appartenance à une même culture… C’est à ma manière, ce que je reprend de Jacques Lacan, dans sa conceptualisation de la naissance du sujet des discours de la science.

Georges-Arthur Goldschmidt est linguiste et traducteur de Sigmund Freud. Dans une étude comparée entre l’allemand et le français, interrogeant la naissance de la psychanalyse chez Freud, le poids de sa langue maternelle dans cette aventure, et les impossibilité de traduction de ses oeuvres en français, il écrit ceci : « Or, le compréhensible (de toute langue), c’est justement ce « même » qui passe autrement de langue en langue. Sans mots, sans grammaire, sans sonorités ni accents il est cette Grundsprache dont nous parle Freud // ce « fond de langue » qui n’existe pas, et qu’on entend dans toute langue et à travers toutes, propre à chacune. // Le fond de langue « commun » à toutes, c’est « l’humanité » de qui les parle. » Tout du long de ce travail, Georges-Arthur Goldschmidt interroge dans le texte de Freud la vérité qu’il tenait et le tourmentait. Il pensait la nature des discours allemands des années 30, telle que la guerre était inévitable. Il s’acharna à penser sa langue et l’écrire pour tenter que cette horreur ne surgisse pas. En vain. Georges-Arthur Goldschmidt situe dans ce savoir de Freud sur sa langue la naissance de la psychanalyse.

L’exil (3) Le Baobab fou - L’ailleurs comme quête d’une place dans les discours du père

Ken Bugul. Nom d’auteur. Autre nom du Père. Enfant dont personne ne veut, même pas la mort.

Délogée du giron maternel par le départ de la mère, à coté d’un père absent dans sa religion, elle n’a pas de place auprès de ses parents, ni dans sa famille, rendant compliqué de s’en penser une dans le monde.

« J’avais la tête sur les cuisses de la mère. Ces cuisses chaudes qui me rappelaient celles de la grand-mère qui m’en voulait parce que j’avais été inscrite à l’école française. Elle me haïssait et elle me regardait comme une souillure, je la dégoûtais. »

Ce « pas de place » est bien sûr marqué d’une sorte d’exclusion des espaces de parenté et de socialisation. Elle pleure les genoux de sa mère. Elle regrette ceux de sa grand-mère. Elle languit de son père absent, bien que présent dans la maison familiale. De quelle absence veut-elle nous parler ? Quelle place ne se trouvait-elle pas auprès d’eux, pour aller la chercher ailleurs ?

Ce n’est pas tant l’absence d’une mère qu’elle pleure, que l’absence de ses soins, de ses réponses aux besoins de son corps bébé. Elle est sans mots pour dire sa privation, ses attentes, quand elle est arrachée à son Autre. Elle se vit : « face à un vide ».

D’Afrique, j’ai quelques souvenirs de ce moment où un tout-petit, devenant enfant, reçoit de sa maman un refus aux bras qu’il lui tend. Elle ne lui dit rien, simplement elle s’éloigne parce qu’elle ne peut plus accompagner la toute-puissance dont il se nourrissait sur son corps de mère. Ce refus vient prendre en compte sa croissance. Mais le « non » est impossible en Wolof. Alors, son absence révèle l’impensé, de ce qu’il soutien dans d’autres langues comme levier de la séparation symbolique entre la mère et l’enfant. Au Sénégal, quand bébé devient enfant, les choses doivent se passer sans le moindre refus verbalisé, considéré comme une blessure. Détaché du corps de sa maman qui souvent le nourrit encore à un âge avancé, l’enfant est remis au groupe de ses pairs communautaires. Parmi eux, ses pleurs reçoivent la même réponse que depuis sa naissance, mais elle devient celle d’une sœur aînée ou d’un autre adulte : être mis sur le dos, où bercé pour qu’apaisé il s’endorme, et au fil des jours oublie cette consolation, qui disparaît dans la croissance corporelle et les maladresses des uns et des autres. Dans ce monde, la séparation d’avec la mère devenue interdite, est d’abord réelle plutôt que symbolique. Elle est pondérée par les discours d’une morale de groupe et de récits d’une Afrique mythique, qui signifient à l’impétrant celui qu’il a à être dans le village et au-delà, quelle y est sa place dans le monde des hommes; qui surtout ne doit pas se délier. Sur ce chemin imaginaire, les parents et le groupe familial élargi disposent des représentations idéalisées, centrées sur l’homéostasie du groupe, et offerte à l’enfant pour vivre et penser les frustrations de la séparation. Dans le récit de Ken Bugul, il semble qu’entre cette maman et sa fille, la séparation n’ait pu trouver de mots pour s’entendre elle-même dans sa langue maternelle, ni du coté des déchirements de la maman, ni du coté du silence du papa. Cela creusa un « vide », qui s’imposa avec la séparation des corps : la mère partit en laissant son enfant, et le père resta sourd aux appel à la parole de sa fille.

Le drame de Ken Bugul se situe là, où le départ de sa mère fait rupture, parce qu’il reste sans mots pour se dire, et qu’elle n’entend pas son papa prendre en considération le vécu qu’elle en a. Elle vit le père, comme incapable d’accueillir sa souffrance de la perte de sa place auprès de sa mère. Mais dans ce vécu, elle n’entend pas cet homme dont la paternité s’inscrit dans sa langue maternelle, comme si elle lui demandait une attitude de papa aimant selon une figure contemporaine occidentale, ce qui dans une acception Wolof n’est tout juste pas audible, ni pensable. En effet, les représentations du père sont différentes dans ces deux cultures, et la fillette enseignée à l’école française se sentant exclue de son groupe familial s’est inscrite dans un imaginaire des papa-pères qui n’est pas celui les traditions villageoises polygames. Les papa n’y sont pas spécialement figurés comme affectueux et tendres. Il n’y sont pas statutairement investis de l’éducation de leurs enfants, et leur amour n’est pas indispensable à leur développement. Ils sont juste les gardiens de la lignée agnatique. Ari Gounongbé les décrit comme des Dieux intouchables.

Tout ce qui relève des relations affectives et quotidiennes - leur est possible s’ils s’y engagent - mais n’a rien de statutaire. Les affinités de sentiments et de rapports intimes privilégiés ne sont d’ailleurs pas référées à la famille biologique, mais se choisissent dans le groupe communautaire, parents compris, où elles sont mises au travail du discours sur « ce que c’est qu’être un homme ou pas » au moyen de longues palabres moralisatrices dont l’enfant se voit enseigné la place qui est la sienne dans le groupe et dans la lignée de ses ancêtres. Il y apprend aussi les coutumes et sa manière à lui de faire avec ou pas.

Ken Bugul attend un papa aimant et passeur de la vie sociale et de ses discours. Son papa n’est pas cela. Accroché à ses prières, il est le Père garant de la lignée agnatique de la famille, avec toutes ses épouses et ses enfants.

Totalitarismes et propagande

Aveuglement, c’est ainsi que je l’appelle, sculpture de Reza Aramesh - Venise 2024 - ils restent aveugles et sourds

Lors de la préparation des prochaines Rencontres Internationales d’Espace Analytique, j’échangeais quelques idées avec mon ami Olivier Douville (1). En voici la formulation :

La question du transitivisme dans le lien social actuel est pour moi aujourd’hui cruciale. L’un des plus puissants, mécanismes de la propagande est le renversement du dire dans le miroir en son contraire. Par exemple, nos amis russes décrivent les mouvements de l’information dans leur pays : « l’aviation russe a anéanti Marioupol, non c’est l’aviation de l’Ukraine qui a anéanti sa ville. »

Qu’en est-il de la rencontre des hommes aux prises avec des langues si différentes, quand les uns sont sujets du discours de la science, et les autres envient les modernités technologiques et médiatiques à partir d’autres discours aux transmissions imaginaires et symboliques différentes, si éloignées de concepts qui ne furent pas pour leurs parents et eux-mêmes le produit de leur culture, mais une effraction soudaine et brutale de notions étrangères venues d’ailleurs… avec aujourd’hui le développement des médias visuels et du numérique qui en rajoutent à cette tyrannie des écarts, accélérateurs tragiques des violences - en Afrique en tous cas pour ce que j’en ai vécu (cf. Sonko/Sall à Dakar)

Je ne voudrais pas que nous manquions de dire combien les régimes totalitaires trouvent leur fond de commerce mortifère, ici et ailleurs, dans ce moment paranoïaque d’accès du sujet au discours de la science (Lacan, dans les ÉCRITS : stade du miroir, agressivité et criminalité), où la vérité se construit dans un miroir de lutte délirante envers l’Autre des discours par la forclusion de son antécédence incontournable, forclusion de la vie et de la mort dans leurs temporalités. Prendre en considération le transitivisme (dire que non pour dire oui) qui se manifeste dans ces rencontres, est la seule possibilité de restituer une présence humaine (par le truchement de l’analyste) dans ces refus du discours de la science, subjectivité de la puissance, de l’humiliation des guerres perdues ou de la colonisation, qui se disent à l’instant de toute acceptation des contraintes et vouloirs qu’il apporte avec ses logiques et son plus de bien être, de santé du corps.

(1) Olivier Douville, https://www.olivierdouvile.com. Membre d'Espace Analytique, membre de l'Association Française des Anthropologues, Membre du Laboratoire CRPMS (Centre de Recherches Psychanalyse, médecine et société) http://www.crpms.shc.univ-paris-diderot.fr

Avec Laurent Le Vaguerèse et Marie-José Mondzain, penser l’homme et l’enfant (1)

Interpellée par vos deux papiers sur Oedipe.org, sous titre de Tragédie, m’est venu de participer à l’échange.

On l’entend bien, en matière de sujet parlant la question est de séparation… d’avec la mère, d’avec le père, puis les frères et sœurs, enfin d’avec la famille, le village, indépendance, liberté ! Sujet de son inconscient et de sa parole. Récits et contes de meurtres non symboliques d’enfants n’y sont donc ni nouveaux, ni rares, comme nous le rappelle Marie-Josée Mondzain.

Quel geste fait cet homme qui veut tuer un enfant ?

Comment le fils se sépare-t-il de l’enfant qu’il est pour devenir adulte, de l’enfant qu’il fut et qu’il porte en lui avec ses souvenirs ? Comment le fils tue-t-il le père comme condition de son usage et reprend-il à son compte sa langue, ses discours, ses habitudes ?

La chrétienté nous raconte une histoire. Le Christ, comme fils, est sacrifié. En cela, il accepte de détruire en lui l’enfant tout puissant à satisfaire la jouissance de l’Autre, mère ou père, puis il descend de son piédestal pour accéder simplement à être un homme parmi les autres : de toujours déjà mort. Dans ce texte, le mouvement de la naissance du sujet est porté moins par un rituel de meurtre projeté sur des objets, que par une histoire qui passe de parole en parole d’une génération l’autre, comme métaphore à partager pour celui qui effectue le mouvement de sa naissance de sujet au fil des discours des liens de son groupe social.

Dans l’Islam la métaphore se soutient autrement. Chaque année la limite de l’enfance est rappelée à tous par une histoire et sa mise en scène. Le rituel tue non pas un enfant, mais un animal qui le représente, un mouton. Cette tache est dans toutes les familles musulmanes, dévolue au père. Ainsi tue-t-il l’enfant qu’il porte en lui, en devenant père. Mais le fils reste épargné… Dans cette langue le meurtre symbolique de l’enfant dont tout un fait le deuil en devenant adulte, ce meurtre en passe par cette représentation. Toutefois, tuant le mouton, chaque père ne tue pas le fils. Il épargne avec ce geste son fils… de la castration. Le pas à franchir n’est pourtant pas évité au fils. Il est d’ailleurs aussi marqué par une action réelle : la circoncision, posée sur le corps propre, elle précède, accompagne, véhicule la symbolique des mots.

Ces différences ne sont pas seulement anthropologiques. Elles ont chacune leur efficace, comme leurs rêves et les idéaux qu’elles véhiculent. Plutôt ces différences des modalités d’expression des liens, leurs représentants et représentations sont le corps de la langue. Elles sont la langue elle-même, sa grammaire, sa syntaxe, l’imaginaire de ses représentations et de ses pactes. Elles sont ce qui pense et ce par quoi le sujet se pense.

La question aujourd’hui se présente dans notre langue commune : le discours de la science avec ses productions sociales s’est introduit dans toutes les langues à travers nos objets et leurs modalités de fabrication et d’échanges. Comment dans cet espace renouvelé des langues premières se présente, se représente et s’incarne cette séparation de l’homme avec son enfance, son origine au monde, cet enfant qu’il porte en lui et dont il ne peut que faire le deuil avec l’âge, et sa participation aux discours de transmission, de filiation et d’affiliation ?

À suivre Achille Mbembe, pouvons-nous rêver d’une langue universelle ou d’une universalité des langues succédant aux langues traditionnelles, religieuses, avec le discours de la science et ses productions sociales ? Le malheur de cet homme éperdu d’enfance ne nous en rappelle-t-il pas la nécessaire mise au travail de la question ?

NOTES :

Laurent Levaguerèse, psychanalyste, créateur et animateur du site Oedipe.org depuis 1998, et du Prix Oepide des libraires. https://www.cairn.info/publications-de-Laurent-Le%20Vaguerèse--37960.htm

Marie-José Mondzain, psychanalyste et universitaire,

Homo spectator, Bayard, 2007 (ISBN 978-2-227-47728-5)Qu’est-ce que tu vois ?, Gallimard, 2008 (ISBN 978-2-07051092-4)Images (à suivre) : de la poursuite au cinéma et ailleurs, Bayard, 2011 (ISBN 978-2-227-48300-2)Confiscation : des mots, des images et du temps, Paris, Les Liens qui libèrent, 2017, 224 p.(ISBN 979-10-209-0469-0)K comme Kolonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire, La Fabrique, 2020, 241 p. (ISBN 978-235872-193-6)

Les chansons francaises

Mon intérêt pour la Pop Culture n’est pas récent. N’a-t-il pas toujours été ? En 2012, je ne peux conclure mon livre La folie de vivre (EFEditions Paris, SPFMD Dakar) sans l’art que la chanson française offre à ses contemporains en leur donnant, sans le savoir, bien plus que des mélodies à fredonner : des espaces d’identifications et de symbolisations utiles pour simplement vivre. La chanson française est plus qu’une tradition. Elle est si vivante dans ses traditions de transmission, qu’elle dit bien la fonction que ces artistes occupent. Avec eux, il y a de l’Autre à disposition du penser, riche de ce qu’il n’a pas, la gloire n’est rien, riche de son humanité présente et impalpable, nécessaire à dire, autant qu’impossible à enfermer dans le moindre mot.

Alors chantons !

J’écrivais pour présenter Edith Piaf, Florent Pagny, et Serge Lama :

« Notre mémoire collective est traversée de monstres - personnages surdoués, hors du commun tellement ils sont talentueux. Tout leur serait possible d'un simple clignement d'yeux ? En l'instant, d'une simple note de musique ? Sans limite, ni dans le bonheur, ni dans l'abjection. Telle est l'admiration, que dis-je, la quasi dévotion populaire. Ils sont l'époque qu'ils représentent, ses côtés sombres et ses idéaux. Edith Piaf est l'un d'entre eux. Qui est-elle au fond ?

Je ne saurais dire pourquoi le public s'attache à ces personnages, pourquoi il écoute leurs musiques - ce qui porte leurs mots plus loin que leurs paroles - pourquoi il les aime. Une bonne publicité n'y suffit pas. Dans les pas de Freud et de Lacan, j'émettrai cette lecture que peut-être vous voudrez bien partager avec moi. Ces figures de l'humanité incarnent-elles ce lieu invisible d'où nous venons tous, ce Réel de l'Autre, cet Autre Réel, cette jouissance de toujours déjà perdue puisque nous sommes des êtres de langage, et qui pourtant nous est si essentielle ? Ces figures ne rassemblent-elles pas ces vieux souvenirs bouche bée, ces sons oubliés qui ne voulaient rien dire, toujours là, toujours identiques à eux-mêmes, imprégnés dans le corps, parasites plus ou moins efficients, là sous nos yeux, dans nos oreilles, sur les pores de la peau, inlassables reproductions de la jouissance d'un Autre que la plupart laissent passer aux oubliettes des mots, et dans laquelle certains s'enferment à en mourir, illustrant chansons après chansons l'impossible séparation d'une présence jamais là, ou bien la mélancolie éternelle d'un sens des choses toujours relancé. On ne peut se séparer en effet, de quelque chose que l'on n'a jamais eu, de quelqu'un que l'on n'a jamais connu ; comme l'on ne peut être apaisé d'un sens envahissant qui, de souvenirs reconstruits, vous colle à la vie. »

DALIDA SUR LE DIVAN, par Joseph Agostini - Ed Envolume, 2017

Une belle rencontre ce livre. Il nous présente la vie de Dalida au fil de sa mélancolie. Cette noirceur permanente des jours est un thème assez rare dans la littérature analytique. Rare, mais pas absent. Souvent il est là sous d’autres modes : dépression, stress, burn out. Effectivement, quand la tristesse vous plombe, on ne pense jamais d’emblée à une tristesse comme trait de caractère. On la voit passagère. On la combat avec l’idée encrée dans le corps et la langue, que ça passera.

Avec Dalida, Joseph Agostini déplie la dynamique qui confronte le mélancolique au gouffre de néant d’où il s’arrache à vouloir exister… et être pourtant dans une existence impossible, une existence qui lui échappe dès qu’il y advient. Dilemme : rester dans le cocon maternel identifié à l’homme idéal dont sa mère rêve à l’instar de l’homme-papa, qui n’arrive pas et dont elle n’arrive pas à se satisfaire…

Comme je le remarque pour Johnny et Jimi, le père de Dalida est « cause » de son tourment. Causer : entre provoquer et parler.

« Il y avait le Pietro (papa de Dalida) musicien qu’elle suivait à l’Opéra Cairote, qui répétait Parsifal devant ses yeux émerveillés ; et il y avait le Pietro violent, insultant, rendu fou par ses années de détention, qui terrorisait les enfants du quartier. »

Son ambivalence entre l’aimer et le hair, se soumettre à sa violence ou la combattre en rivalité de paternité, la confronta au désir de sa mort, d’être débarrassée de celui dont la présence était invivable pour tous : elle, sa mère, ses frères et sœurs. Entretint-elle en silence le secret désir de prendre sa place, la place symbolique de Père qu’il n’avait pu occuper, que nul n’avait pu lui reconnaître à son retour des camps de travail nazis. Torturé, humilié, détruit.

Quoiqu’il en soit, les enfants en mal de Père restent dans le vide d’une parole d’un papa qui ait pu la leur donner, qu’ils aient pu accepter, une parole authentifiant leur vécu d’enfant dans le désir maternel, paternel, parental, une parole désirante d’une paternité humaine qui leur offre style et discours d’où la vie se révèle comme possible.

« La mort prématurée de Pietro a empêché sa fille de « faire la paix » avec son image. Il y eut, entre Iolanda et Pietro, la persistance d’un non-dit, d’une amertume. Il y eut quelque chose qui n’en finit pas de s’écrire, comme un constat d’échec, une tentative toujours vaine d’apaisement avec soi-même. La dimension de l’après-coup fut ici décisive. En connaissant un succès international, Dalida s’était inconsciemment inscrite en rivalité avec ce père défunt. Lui, le violoniste, a été dépassé par sa fille, la chanteuse adulée dans le monde entier. La haine envers le père a été vécue sous le sceau de la culpabilité, surtout quand cette dernière a été décuplée par la gloire, avec ses inévitables retombées narcissiques. La conjugaison de la violence du père, de sa mort prématurée et du triomphe artistique de sa fille fit le lit d’un processus mélancolique. »

Allez vite lire ce livre. D’abord vous passerez un bon moment. Ensuite vous mesurez combien les figures des idéaux sociaux, nous sont à la fois indispensables et à la fois encombrantes… tels des figures idéales de l’Autre et de nous-mêmes que nous traversons avant de nous rencontrer et de nous accepter dans le regard des autres…

Vient de paraître Madame Vertigo, ed. Odile Jacob, 2023

Voilà le dernier livre écrit par Danièle Brun au fil de la maladie qui l’a emportée.

Elle y raconte presque au jour le jour ses échanges avec ses médecins, et comment elle travaille à en penser les difficultés, les conflits surgissant quand l’un d’eux prend mal les initiatives du patient qui lui parle, ce patient qui lui rappelle à cette autre dimension du vivant : la parole, la pensée, le ressenti, l’affect, l’identité même de soi.

Elle présente une médecine devenue de plus en plus précise, d’examens IRM ou scanners, en d’analyses de sang et prélèvements divers. Avec cette volonté très humaine de prolonger la vie, elle s’est paradoxalement déshumanisée, les contingences économiques en rajoutant sur ce mouvement où le temps est compté.

La présence de l’analyste m’a toujours semblée précieuse à l’analysant, qui vient pour s’accrocher à la vie envers et contre tout, pour sortir des douleurs traumatiques du mal et des soins, qui vient pour inventer sa seconde vie, celle qui, après une ALD (affection de longue durée), ne sera jamais comme la première. Affection : n’est-ce pas un joli terme au sens trouble, pour dire oh combien la maladie nous affectionne, nous aime tout particulièrement ?

Je ne sais si ce qui se travaille dans ce lien, nouvelles sensations et possibilités restreintes, pourrait ou devrait se travailler avec les médecins. Mais je sais, par expérience, que notre corps, notre psychisme ont besoin de temps pour mettre dans la case des souvenirs, ce que l’attachement malencontreux à la douleur fait subir au sujet de répétition de la jouissance du mal qu’il faut pourtant bien apprivoiser. La peur d’avoir encore mal, la peur que cela s’empire, épier le moindre signe, puis oublier ce corps omniprésent parce que cela va… et alors il vous rappelle à l’ordre, il rechute, et redevient douleurs…

L’inconscient est aussi de la partie dans une longue maladie, justement parce qu’il touche le corps de choses que vous n’avez jamais pensées, pour lesquelles vous n’avez jamais eu de mots, pas même la moindre idée. Alors ces douleurs sans mots, vous mettez du temps et un vrai travail psychique, pour vous les approprier, pour que ce temps de la maladie, si vous n’en mourrez pas, puisse aussi vous appartenir.

Alors, comme Danièle Brun se laisse parler avec Madame Vertigo, Baudelaire lui poétise avec toute l’ambiguïté des mots qu’effectivement guérir, c’est avoir aimé ses douleurs et avoir pu les oublier, c’est alors les garder comme souvenirs et non comme objet persécuteur ou aliment de mélancolisation.

Il est souvent aussi difficile de combattre la maladie que de la laisser partir. Ce que Baudelaire disait des douleurs affectives, pourrait-il aussi évoquer notre rapport à nos maladies physiques ? L’on voit bien à cet endroit que la chose est aussi complexe pour les patients que pour leurs médecins, car ils ne peuvent oublier qu’il n’est pas de corps sans les mots dont il est parlé et parle.

Recueillement

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.

Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici :

Une atmosphère obscure enveloppe la ville,

Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,

Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,

Va cueillir des remords dans la fête servile,

Ma douleur, donne-moi la main ; viens par ici,

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,

Sur les balcons du ciel, en robes surannées ;

Surgir du fond des eaux le Regret souriant ;

Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,

Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,

Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.

Baudelaire, Les fleurs du mal

Le transitivisme et l’Autre dans le transfert (1)

Histoire d’une conceptualisation loupée

Lacan a insisté tout son enseignement pour revenir sur la théorie des stades utilisée par Freud, puis Piaget et pour comprendre les enfants.

Freud : 0 mois ORAL 18mois - ANAL - 3ans - PHALLIQUE - 7/8 ans - LATENCE - puberté - Piaget : 0 mois - Sensori-moteur - 2ans - préopératoire - 7ans - opératoire concret - 12 ans - formel - 16 ans

Remarquons chez les deux, l’absence de l’adolescence, catégorie des 14 à 18/21 ans - âge de la majorité.

A remarquons également, que chaque théorie propose ses stades plus ou moins similaires : cognitivistes, sociologiques, psycho-éducatives, neuro-biologiques, éthologiques, …

Lacan pensait que cette lecture ouvrait la porte à une interprétation par trop imaginaire de l’enfance et de sa croissance. En effet, axé autour des acquisitions progressives de l’enfant - « allant devenant adulte » comme le disait Francoise Dolto - ces compréhensions de l’enfance inclinent vers un idéal, un enchérissement phallique, qui ferme la porte au manque nécessaire au désir, donc à la structure du sujet dans ses rapports à l’Autre, au discours et à la langue.

Quand l’imaginaire de ces lectures du réel l’emporte, il y est seulement opéré une découpe du réel qui détermine l’objet ou les objets dans la science choisie comme médium de compréhension. Cette lecture évacue toute question du sujet. Elle aborde seulement le visible des comportements : l’ego, la personne. Personne, cela dit bien ce dont il ressort : personne, c’est-à-dire pas de sujet. La légende d’Ulysse ne raconte-t-elle pas qu’il du sa vie sauve d’avoir dit au Cyclope, dont il venait de crever l’unique œil, qu’il s’appelait Personne, lui faisant ainsi répondre à ceux qui l’interrogeaient sur cette blessure : « qui t’a fait cela ? … c’est Personne »

Pour recentrer la psychanalyse dans ses devoirs, Lacan a donc déterminé un seul stade : le stade du miroir, comme structure de franchissement, qui s’impose à chaque naissance du sujet. Il le présente comme suit :

« C’est à toutes les phases génétiques de l’individu, à tous les degrés d’accomplissement humain dans la personne, que nous retrouvons ce moment narcissique dans le sujet, en un avant où il doit assumer une frustration libidinale et un après où il se transcende dans une sublimation normative.

Cette conception nous fait comprendre l’agressivité impliquée dans les effets de toutes les régressions, de tous les avortements, de tous les refus du développement typique dans le sujet, et spécialement sur le plan de la réalisation sexuelle, plus exactement à l’intérieur de chacune des grandes phases que déterminent dans la vie humaine les métamorphoses libidinales dont l’analyse a démontré la fonction majeure : sevrage, œdipe, puberté, maturité, ou maternité, voire climax involutif. »

Cette citation situe le stade du miroir à toutes les phases génétiques de la vie, mais aussi à tous les degrés d’accomplissement humain de sa personne. Ces phases sont inter-dépendantes des métamorphoses libidinales. S’il énumère les premières, sevrage, oedipe, puberté, maturité, maternité, climax involutif, il ne situe pas expressément ce qu’il entend pas « degrés d’accomplissement de sa personne », ce que nous pouvons aisément rapporter aux termes qui dans les discours des liens sociaux déterminent les divers registres et espaces d’affiliation des sujets à la collectivité : bébé, enfants, adolescent, célibataire, travailleurs, professionnel, fonctionnaire, artiste, marié, avec ou sans enfant, sénior, vieux, homme, femme, homosexuel, bi, trans… autant de représentations de l’homme par l’homme dans les discours de la science, lesquelles tracent les mailles d’un « s’en faire sujet » douloureusement incontournable. C’est probablement parce que l’étude de ces passages ne constituera pas le cœur de son questionnement.

Comme jeune psychiatre il exerce dans le service d’accueil de la préfecture de police, puis dans divers hôpitaux parisiens. Ces questions le concernent, puisqu’elles ont pour appui le sens social perturbant et perturbé par le sujet qu’il rencontre dans sa pratique. Son intérêt pour les psychoses n’est-il pas ce par quoi il entre tant en psychiatrie, qu’en psychanalyse, puisqu’il y consacre sa thèse. Mais la seconde moitié de sa vie, installé comme psychanalyste et interrogeant toujours son acte, il abandonnera de plus en plus ce champs, pour se rencontrer sur les problématiques de la structure du sujet, telle qu’elle s’éclaire de la cure analytique, et enfin de la transmission de la psychanalyse telle qu’elle prend toute sa dimension de la fin de la cure. Il laissera ainsi de côté l’élaboration conceptuelle des franchissements du bébé à l’enfant, de l’enfant à l’ado, de l’ado à l’adulte, de l’adulte dans ses diverses modalité d’affiliation au socius, franchissement qui suivent la maturation biologique, en le faisant par la parole passer de la position d’objet, puis d’objet de l’autre, à personne dans l’autre, pour advenir sujet des discours qui le parlent autant qu’il les parle. Ces lectures concernent la psychanalyse avec les enfants, mais aussi toutes les présences d’analystes auprès de ceux qui interpellent un autre social imaginaire, qui pour eux s’avère plus ou moins réel…

C’est comme si Lacan et ses successeurs normalisés lacaniens avaient évacué cette formalisation. Ce n’est pas tout à fait juste, puisque je vous présente ce travail aujourd’hui, mais il faut rechercher les pistes pour y penser dans les non-dits, les rejets justifiés de l’ego psychologie, et les exclusions radicales et successives qui ont émaillé la vie des Écoles Analytiques, les malentendus autour des psychothérapies, comme à propos d’une vraie psychanalyse à défendre.

Rosine et Robert Lefort rouvrirent ces questions ainsi fermées avec La naissance de L’Autre.

Le transitivisme et l’Autre dans le transfert (2)

Miroir et transitivisme : Rosine et Robert Lefort (note 1)

Au moyen d’une lecture minutieuse ils introduisent le lecteur aux effets que peut avoir un vécu d’absence de l’Autre pour l’être parlant. À Parent-de-Rosan, un orphelinat hospitalier des années d’après guerre, Rosine Lefort recevait deux toutes petites filles, Nadia (13 mois) et Marie-Françoise (30 mois). Chaque jour, elle notait intégralement ce qui s'était passé pendant les séances. Avec La naissance de L’Autre, elle et Robert Lefort nous en offrent le compte rendu minutieux , nous faisant entrer dans le concret et la durée d'une analyse avec un enfant ; mais surtout ils nous proposent, étape après étape, une lecture théorique qui éclaire les faits, les avancées et les butées de la cure. Le résultat est la mise en lumière du rôle de l'analyste comme Autre, de la fonction du miroir, de l'entrée dans le symbolique du langage par l'expérience du manque, manque de l’objet, manque dans les dires. Le désir du sujet infans et sa cause s'y révèlent. On sait beaucoup mieux, après avoir lu ce livre, et son double cheminement, comment un enfant devient ou non un sujet, un petit d’homme au sens contemporain de nos discours. Pour entrée en relation avec ces bébés murés dans l’isolement de leur naissance biologique, Rosine Lefort utilise le média de la nourriture, puisqu’à cet âge infans, manger est au coeur de la vie physique et psychique du tout-petit qui fait appel à l’analyste. Elle met en lumière toute la violence de son offre à ces bébés qui vivent la nourriture comme appartenant à cet Autre inaccessible; et non comme une partie de leur propre corps contenu de manière enveloppante et apaisante en lui. A ce vécu de violence où l’Autre devrait les forcer, l’enfant réagit par des crises d’une violence à la mesure e ce qu’il resent, mais surtout à la mesure de son désespoir face au déchirement qu’il éprouve entre pouvoir et ne pas pouvoir manger, lorsqu’il ressent la faim. Avec Robert Lefort, ils déplient ensemble - sans toujours l’expliciter comme tel - le transitivisme dont l’analyste doit se garder à cet endroit. Il ne doit pas recevoir cette agressivité comme le concernant, mais relevant seulement du double aspect à la fois de la reproduction d’un traumatisme vécu par ces bébés, et aussi de la structure du sujet dans son accès à la parole. En effet, qu’il y ait vécu effractions biologique ou non, cette première séparation met en jeu, comme toutes les autres, à la fois le réel de l’Autre incapable de le combler comme il en ressent le besoin, et à la fois la violence interne ressentie par l’enfant - poussée libidinale, interne de déchirement et d’extraction, de dégagement, et à la fois à la frustration due à l’inadéquation des réponses de l’Autre à ses attentes. Ainsi, Rosine et Robert Lefort nous rapportent les crises de violences et de pleurs de ces bébés écartelés entre leur désir de prendre cette nourriture avec plaisir et l’impossibilité qui est la leur d’y parvenir, écartèlement qui fait tout l’enjeu de la cure, si l’analyste ne se piège pas dans le transitivisme d’une réponse en miroir aux agressions de l’enfant. Ainsi, Rosine doit-elle plusieurs fois descendre apaiser Nadia dans ses espaces quotidiens, tellement celle-ci se trouve envahie pas des rages inextinguibles et destructrices. Au fil des pages l’analyste se dévoile d’une part dans cet accueil plein de tendresse devant le désarroi de ce bébé, mais aussi dans ce qu’elle ne lui épargne pas l’exigence nécessaire au devenir humain à savoir l’exigence d’en passer par l’entrée dans la langue au-delà de ses rages - séparation d’avec l’Autre Réel du nourrisson, ici un Autre mortifère - pour dire et que se tisse le lien humain permettant un apaisement garant de la vie contre la mort, et de l’entrée dans un lien premier ou se constitue la pulsionnelle entrée dans la langue. A cet âge bébé, mais qui sait à d’autres âges aussi, l’analyste n’est-il pas le garant d’un pulsionnel vivant plutôt que mortifère ?

Peu ou pas de numérique chez ces infans ? Nous savons vous et moi, que ce serait une erreur d’y croire. Mais j’ai quand même deux souvenirs, qui montrent que l’enfant à cet âge précoce n’est pas sans rapport à l’image qui bouge et parle :

- celui de ma petite fille que sa mère mettait devant les dessins animés quand les smartphones n’existaient pas encore. Elle était captivée par les Télétubies. Les petits personnages de la série ont une posture de bébé à peine marchant. Malhabiles sur leur jambes, il lèvent les bras tendus vers le ciel, dans un appel à peine voilé à ce qu’un adulte les prennent ou dans leurs bras ou par la main. Ainsi, me reste-t-il en souvenir une photo d’elle en grenouillère les mains levées au ciel telle une télétubies, le floqué de trois de ces personnages mains levée sur le ventre de sa gigoteuse.

- J’ai aussi le souvenir de ce jeune enfant, d’une dizaine d’années, qui passait ses jours et nuits sous le regard de la télévision, vous agressait physiquement si vous passiez entre lui et l’écran, si vous vous interposiez entre lui et cet Autre qui semblait être le sien, son corps même. Ce fut à tel point que je ne pus le garder dans le lieu d’accueil au-delà de quelques jours, parce que je ne me sentais pas en capacité de transitiver ce qui le coaptation dans ces image bougeantes, avec lesquelles il semblait avoir appris à parler.

Le mouvement de séparation d’avec l’Autre cette naissance de l’Autre au diapason de son « temps logique d’entrée dans la langue » fait toujours violence au sujet naissant, creusant ainsi le lit d’un transitivisme dépassable ou non. L’enjeu de ce premier temps est celui de l’entrée dans la parole, passage de la lalangue, babil du bébé qui n’a de sens que pour lui, vers le parler. En chemin des mots sur les besoins vitaux et sur l’image du corps niassent les pulsions primaires, ces sensations passées à une parole qui fait lien entre le sujet et l’Autre dans la langue commune. Le forçage de la mère (expression de Jean Berges et Gabriel Balbo reprise de Lacan) se fait ici à introduire l’infans au pulsionnel. Ce forçage n’est ni plus ni moins que celui de l’obligation de la parole dont nous sommes humains.

(1) Rosine et Robert Lefort, Naissance de l’Autre, Paris Seuil, 2008

Maud Mannoni, d’autres regards, d’autres présences (transitivisme 3)

Maud Mannoni avec Robert Lefort ont fondé en 1973 l’École Expérimentale de Bonneuil. Les enfants de cette institution ne sont plus des tout-petits, ils sont passés à l’enfance. Même si souvent ils ne parlent pas encore, ils connaissent la langue et disposent de moyens de communication avec leurs parents, pas toujours avec les autres du monde, ni pris au-delà de leur la lalangue, babils solitaires, ou des langages complices avec leur Autre. Les particularités de ce qui fait signes, de ce qui fait mal et violence à cet endroit de leurs relations, motivent l’appel ou la demande des parents, de l’enfant aux autres que nous sommes, et au delà à l’Autre Social cette instance imaginaire et symbolique, cette langue de tous, qui structure les liens.

Pour recevoir ces enfants dans notre humanité, Maud Mannoni et ses collègues inventent un lieu de vie qui deviendra un établissement expérimental au niveau administratif. L’équipe accueille des ados ou pré-ados, autistes, psychotiques ou arriérés, situés à part dans leur famille comme en société. L’objectif était de leur offrir, une possibilité d’échapper à un monde qu’ils ressentent comme hostile, et replié sur lui-même dans une forme de défense contre leurs symptômes. La proposition est celle de lieux en rupture avec ces enfermements dans la folie, de lieux alternatifs, ouverts sur le monde, en ville ou à la campagne, tel qu’en 1948 Fernand Deligny invente La Grande Cordée avec Henri Wallon, puis dans les années 1960 le lieu de vie et d’accueil de Monoblet. Dès 1970, il participera au projet de Bonneuil. Une idée oriente tous ces espaces : concevoir le passage de séparations réelles à la séparation symbolique, créer des espaces de circulations entre les personnes comme carrefour, halte et tremplin à une vie partagée et non recluse.

Cette rupture de temps et d’espace avec les habitudes du jeune accueillis, lorsqu’il peut s’approprier ses effets de séparation symbolique, permet à certains de s’autoriser à d’autres formes de lien avec les adultes, à un autre fonctionnement que celui où tout le monde est égaré avec lui dans des angoisses violentes. Maud Mannoni (1973) explique qu’au-delà du cadre institutionnel qui peut offrir un « lieu de repli », l’essentiel se situe à l’extérieur, dans un « ailleurs », dans des allers et retours entre la famille et les autres, entre l’institution et la ville, les loisirs, l’école et le travail… « À travers cette oscillation d’un lieu à l’autre peut émerger un sujet s’interrogeant sur ce qu’il veut. » Cette situation de rupture multipliant les rencontres au rythme de chaque enfant permet l’émergence d’une parole qui circule, avec et au-delà des éclatements qui produisent les exclusions.

L’école de Bonneuil, considérée comme un lieu d’antipsychiatrie, existe toujours aujourd’hui et continue de représenter un des fondements des séjours de rupture pour des populations en grandes difficultés. Paradoxalement cette démarche après avoir permis l’existence de nombreux Lieux de Vie et d’Accueil, s’est vue renfermée par l’administration dans des normes stérilisantes, et a été utilisée comme modèle des Centres éducatifs renforcés et autres cadre règlementaire de la protection judiciaire de la jeunesse… comme si les matérialités imposées des réalités pouvaient seules faire ouverture au sujet d’une place dans le monde, oubliant que c’est l’art et la manière, le style de les mettre en oeuvre et en fonction, d’ouvrir la structure du désir de cet Autre du Social, qui dans la rencontre fait ouverture ou pas. Les lieux ne sont rien que des carcasses vides, sans les hommes et les femmes qui les font vivre. N’en prenons pour exemple que le titre que Maud Mannoni donna à sa présentation de Bonneuil en 1976 : Un lieu pour vivre : Les enfants de Bonneuil, leurs parents et l'équipe des "soignants" avec des contributions de Robert Lefort, de Roger Gentis et de toute l'équipe de Bonneuil

N’oublions donc jamais, comme le fait trop souvent le discours administratif, que l’enfer est pavé de bonnes intentions, et que le tyran se fait tel, avec la complicité de ses suiveurs, au nom d’un bien dont il se croit le détenteur garant infaillible, et qu’il impose au monde pour son bien !