Penser la psychanalyse, penser avec la psychanalyse

« Lorsque l’enfant était enfant », Peter Handke

Un poème de Peter Handke qui traverse tout le film de Wim Wenders, Les Ailes du désir,

Lorsque l’enfant était enfant,

Il marchait les bras ballants, Il voulait que le ruisseau soit rivière Et la rivière, fleuve, Que cette flaque soit la mer. Lorsque l’enfant était enfant, Il ne savait pas qu’il était enfant, Tout pour lui avait une âme Et toutes les âmes étaient une. Lorsque l’enfant était enfant, Il n’avait d’opinion sur rien, Il n’avait pas d’habitude Il s’asseyait souvent en tailleur, Démarrait en courant, Avait une mèche rebelle, Et ne faisait pas de mines quand on le photographiait. Lorsque l’enfant était enfant, ce fut le temps des questions suivantes : Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi ? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là ? Quand commence le temps et où finit l’espace ? La vie sous le soleil n’est pas qu’un rêve ? Ce que je vois, entend et sens, n’est-ce pas simplement l’apparence d’un monde devant le monde ? Le mal existe t-il vraiment avec des gens qui sont vraiment les mauvais ? Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant de le devenir je ne l’étais pas, et qu’un jour moi qui suis moi, je ne serais plus ce moi que je suis ? Lorsque l’enfant était enfant, lui répugnaient les épinards, les petits pois, le riz au lait et la purée de chou-fleur. et maintenant il en mange même sans être obligé. Lorsque l’enfant était enfant, Les pommes et le pain suffisaient à le nourrir, Et il en est toujours ainsi. Lorsque l’enfant était enfant, Les baies tombaient dans sa main comme seule tombent des baies, Les noix fraîches lui irritaient la langue, Et c’est toujours ainsi. Sur chaque montagne, il avait le désir d’une montagne encore plus haute, Et dans chaque ville, le désir d’une ville plus grande encore, Et il en est toujours ainsi. Dans l’arbre, il tendait les bras vers les cerises , exalté Comme aujourd’hui encore, Etait intimidé par les inconnus et il l’est toujours, Il attendait la première neige et il l’attend toujours. Lorsque l’enfant était enfant il a lancé un bâton contre un arbre, comme une lance, Et elle y vibre toujours.

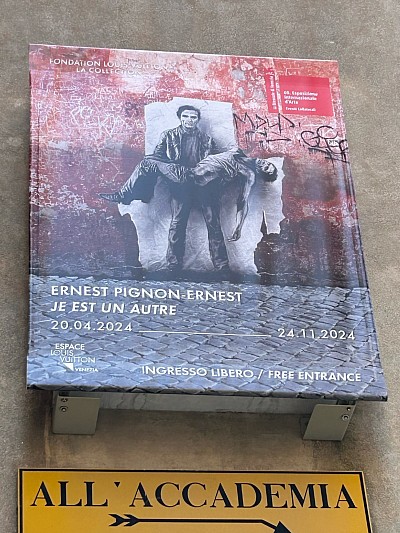

Ernest Pignon Ernest

Je paye un prix pour la vie que je mène,

Je suis comme quelqu’un qui va descendre aux enfers,

Mais quand je reviendrai, si je reviens,

J’aurais vu d’autres choses plus loin que l’horizon

Chère Laurence Devilliers,

Je vous ai entendue hier soir aux Forums du Champs Lacanien, dont je suis membre. Pour me situer je suis aussi chercheur associé, psychanalyse et sciences sociales, au CRPMS Paris Diderot. Je suis aussi membre d’Espace Analytique où je participe au Séminaire sur les incidences subjectives du munerique. Grand merci pour votre présentation très pertinente à me questionner, qui m’a fait regretter de ne pouvoir discuter plus avant avec vous.

Je vous ai posé une question, qui a semblé vous intéresser… vous m’avez répondu, que les machines ne produisent pas de discours. Ma question concernait plutôti la manière dont les énoncés de l’IA font discours pour celui qui les reçoit, le mode où ils sont entendus. Du fait de l’anthropomorphisme humain, dont vous avez fait mention, ce qu’elles énoncent est reçu d’abord comme un discours porteur des figures de l’homme, du monde et de la vérité…

Le problème de l’outil numérique, des robots plus particulièrement, est qu’ils répondent à des demandes. Or toute demande emporte avec elle une demande d’amour (corps) et de reconnaissance (images). Le problème est qu’à ce niveau des attentes et des interprétations du sujet, les machines ne pourront jamais répondre à un sujet de la vérité où il interroge l’Autre des discours, pour découvrir la sienne propre (Lacan, Le stade du miroir, l’agressivité en psychanalyse). Et pourtant, dans le passage œdipien (entrée dans les discours de filiation et d’affiliation d’une langue) c’est ce miroir des malentendus et des rires qui dé-partage, et qu’appellent tous les enfants et bien des adultes. Il ne suffit pas d’y apprendre à raisonner aux enfants pour les épargner de l’irraisonnable. Les données des sciences humaines nous font savoir que l’humain ne se transmet pas anonymement, mais relève d’une relation affective, transfert, où le sujet puisse se regarder dans le regard d’un représentant de l’Autre des liens sociaux. Or, comme vous l’avez dit la machine n’a pas de regard sur les dires du discours qu’elle énonce. En cela la sémantique de ses mots n’est pas légitime à donner un discours porteur des figures de l’homme et de ses rapports à la vérité. Pourtant, le sujet qui demande est prompt à croire non seulement en une vérité située dans un Autre AI statistique qui ignore ou forclos l’humain, et qu’il fait absolu, aussi en sa légitimité.

Qu’en pensez-vous ? Relativement aux enfants, mais pas que ? Où situer les transmissions et comment dans un monde où arrive l’IA et les robots ? Sous quelles formes ?

Par ailleurs vous avez vous-même dit qu’engranger des données « Hitler » produisait un discours « Hitler ». Un discours - une suite d’énoncés - n’est pas neutre dans ce qu’il construit et induit de figures de l’homme et du monde, voire même de ses rituels d’appartenance (ce que j’ai étudié pour les langues africaines, cf Marc Augé, Qui est l’autre?). Tous les discours ne s’organisent pas avec le discours de la science et la démocratie (manque de et dans l’Autre). Compte tenu des effets de la demande des utilisateurs à la machine, nécessairement subjective, et à une machine nécessairement anonyme et anomique, peut-on admettre l’irresponsabilité des producteurs d’objets numériques, dont l’IA, sur la vie humaine, sur la structuration de la vie psychique et sociale ?

Quel Autre offrons nous à nos concitoyens, sachant que le premier réflexe quant aux réponses à leurs demandes, est de croire la machine plutôt que l’homme ?

Au reste, pouvons-nous considérer qu’il existe en général des actions humaines qui puissent être exemptées de toute responsabilité quand aux objets qu’elle fabrique ? Et à leurs effets ? Met-on en vente un médicament avant d’avoir mis à l’épreuve tous ses effets secondaires et potentiellement mortels ? Non. Pourquoi en serait-il autrement pour les effets du numérique ? Mais alors comment ?

Le renoncement à cette présence affectueuse d’un Autre humain comme limite à l’inhumain, me soucie, car nous pouvons constater que la destitution d’un Autre désirant, inscrit dans une culture et responsable des discours qu’il produit et des réponses qu’il en fait (cf l’anonymisarion des enseignants, et progressive du social) crée une perte du travail des significations des liens, de leurs valeurs collectives, dans le travail de l’Institution Imaginaire de la Société (Cornélius Castoriadis) au point de produire les violences auxquelles nous assistons.

J’aimerais avoir votre avis sur ces questions cruciales aujourd’hui.

Œdipe… l’entrée dans les discours du lien social est universelle, les figures en sont pour chaque langue singulières

En Afrique :

L’imaginaire du corps, nous le verrons plus loin, est dès la naissance la force de la personne, sa solidité à survivre, sa vigueur, par extension sa puissance sur et dans le monde. Le représentant des représentations sociales est dissocié et multiple, le garant est un notable et les passeurs sont les pairs de la classe d’âge ; le papa est le gardien de la lignée agnatique… au fond il n’y a pas Un Père unique, mais dans la culture Wolof tout un village donne aux frères la charge de la transmission de la morale quotidienne, la fraternité, aux chefs revient la cohésion indéfectible du groupe, et au père la garantie de l’histoire, la continuation de la force du clan. Cette organisation n’étant pas rigide, places et fonctions peuvent se compléter, se partager. D’une certaine manière une impossibilité de séparation est entretenue, puisque le groupe ne doit jamais être mis en danger, amputé d’un de ses membres, ni détruit, avec au fond cette idée que seul le groupe peut préserver la vie.

En occident :

L’amour est au coeur du lien dès avant la naissance, à travers l’idée que la mère se fait d’elle-même et de son enfant. Le Père est l’unique représentant des représentations. Sa figure est endossée par la présence du papa ou de tout autre représentant des représentations qui transmettent ce que c’est qu’être un homme ou pas, ce qu’est le monde et la vie et ce qu’ils ne sont pas… au nom d’un amour conçu dans le discours de la science. La séparation est pensée, donc pensable : elle est présente dès avant la naissance, dans la langue, dans l’amour et de rêve de l’enfant, dans cette idée qui ne peut correspondre à rien d’autre qu’à un espoir de présent entre des sensations passées et des représentations visuelles à venir. L’amour, on croit tous savoir ce que c’est, mais allez l’attraper ! Il s’apprend à savoir qu’il ne peut advenir qu’à la rencontre de l’altérité radicale de l’autre. Coupure, séparation d’où naît le sujet de la langue.

Ces représentations des âges de la vie, bébé, enfant, adolescent, adulte, vieux, ne sont pas sans enjeux pour l’enfant comme pour les représentants des représentations, à quelqu’âge qu’on s’y trouve. Ils constituent l’espace imaginaire qui forme le cadre du lien symbolique porté et transmis par l’adulte représentant l’autorité gardienne du sens des discours dans les rapports humains qu’ils transmettent. Les enjeux sont différents de ceux du nourrisson à sa rencontre de l’Autre maternel. L’enfant œdipien entrant dans les discours est aveuglément marqué par la vérité du père, à savoir son désir d’homme pour la mère de l’enfant, responsabilité de son inconscient seul à lui permettre d’entrevoir et d’entre-mi-dire à l’enfant l’inconscient objet du désir qu’il fut dans l’Autre.

Pierre Arditi et Yvan Attal dans Maestro

Dans Maestro(s), au cinéma le 7 décembre, Pierre Arditi et Yvan Attal sont chefs d'orchestre de père en fils. Mais les deux hommes vont devenir des rivaux à la faveur d'un fâcheux quiproquo !

Tous deux nous montrent à quel point toute transmission est complexe et pavée de réactions défensives violentes, combien il est encore plus difficile d’être père, quand on est le premier ou le second, d’une pensée, d’un discours, et que l’on n’arrive pas à les accepter, écornées par les illusions de la jeunesse qui voudrait que son avenir soit garantit par l’Autre des discours. Tous deux nous font voir et entendre, bien sûr que cette fonction Père - dans notre culture - est au cœur de la structuration du sujet, dans sa naissance aux liens et partages sociaux. Dans leurs élaborations, essais-erreurs de réponses à cette question, parce qu’ils savaient chercher un chemin dont ils n’avaient pas la carte, ces hommes ne sont pas sans nous transmettre qu’être père au-delà de l’autorité dit l’amour, le manque, transmet l’humanité.

Quel amour ? L’amour de qui ? À bien entendre Pierre Arditi et Yvan Attal, nous écoutons l’amour de leur père, cette faille dont ils sont nés hommes. Allant à sa rencontre, dans cet amour ils se firent dans un premier temps, objet du désir de leur père, de l’imaginaire de ses colères à sa toute-puissance… Jusqu’à quel horizon leurs papas respectifs se firent-ils limite à leur propre paternité en acceptant de n’y rien pouvoir pour leur enfant ? En acceptant à cet endroit d’être père sans le savoir, d’être père au juste endroit où ils ne s’y imaginent pas, à l’instant de le voir, de lui mi-dire sans mo(t)dire l’objet qu’il est - enfant dans le désir de l’autre maternel, autre de la langue - endroit de leur faiblesse, simplement ils sont l’homme qu’ils ont à être. Comme la mère peut être celle qu’elle a à être, c’est dans les paradoxes de ses absences, de ses impuissances, de ses blocages que le père se fait tel. N’est-ce pas ce que Lacan enseignait en disant qu’en grandissant il s’agit moins de « tuer le père », que de « s’en passer à condition de s’en servir » ?

Du père en occident

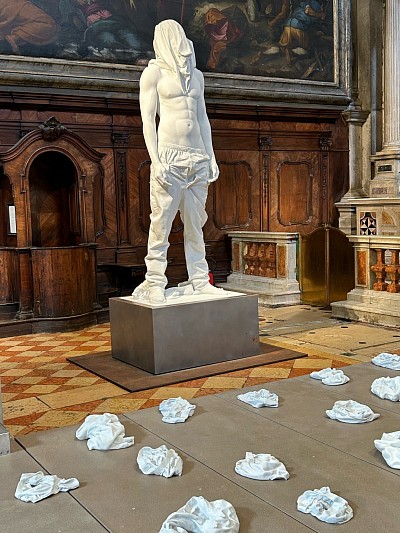

Exposition de Reza Aramesh à Venise 2024, touchant. J’espère qu’il exposera près de chez vous et que vous pourrez courir pour aller voir ses oeuvres

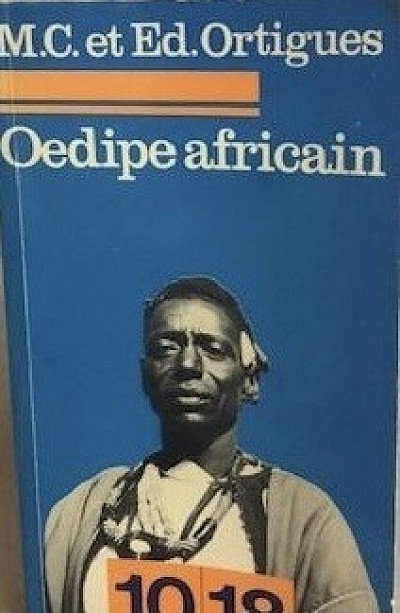

Dans les débuts institutionnels de la psychanalyse, la période 1950-1980 une querelle fit rage dans les milieux intellectuels quant à un oedipe universel ou non. Deleuze et Guattari l’amplifièrent avec la publication de L’Anti-Oedipe. Après les travaux de Marie-Cecile et Edmond Ortigues, l’étude de Jacqueline Rabain aurait pu ré-ouvrir le débat. Elle fut plutôt passée sous silence, sauf parmi les africanistes et le courant indien des subaltern studies.

Cette querelle s’inscrivait autour des interrogations de Lacan sur la fonction paternelle en premier lieu dans les psychoses, lesquelles faisaient suite à celles de Freud concernant les névroses, l’hystérie, et la cure du Petit Hans.

Freud avait défini l’œdipe comme amour de l’enfant pour le parent du sexe opposé, et réponse du père imposant l’inter-dit de l’inceste, interdit de retourner dans le ventre maternel. Ainsi offre-t-il cette interprétation au premier enfant en analyse. « Bien avant qu'il ne vint au monde j'avais déjà su qu'un petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu'il serait par suite forcé d'avoir peur de son père, et je l'avais annoncé à son père. »

Plus tard, Lacan précise la fonction de ce père, et les qualités qui l’y constituent. Le père est moins interdicteur que métaphore du désir de la mère, qu’il représente. Il n’incarne la privation de manière acceptable pour le fils, qu’à la condition de son lien avec la mère. L’enfant doit pouvoir l’entendre comme faisant d’elle l’objet de sa jouissance, mais que cette jouissance soit aussi amour, c’est-à-dire que ce réel du corps soit par ce sentiment humain limité aux bords de leurs demandes respectives, hors corps, et doté de la dette en amour qui s’y trame. Ainsi, à l’écart de la Toute-puissance dévorante du pulsionnel, le père peut-il laisser ouvert à l’enfant l’espace de faire avec la jouissance ; la sienne propre bien sûr, mais aussi celle de l’homme-père qui lui dit à travers ses silences quelque chose des mystères de sa vie, de la vie, mystères qui le lient à l’autre maternel dans ses féminités, à l’Autre de la langue. Il dit en 1975 :

« Un père n’a droit au respect, sinon à l’amour, que si le dit, le dit amour, le dit respect, est, vous n’allez pas en croire vos oreilles, père-versement orienté, c’est-à-dire fait d’une femme, objet petit a qui cause son désir. »

Ainsi, après avoir situé sa fonction métaphorique d’incarnation du désir de la mère, Lacan insiste sur l’amour du père en tant que père-versement orienté, c’est-à-dire disposant de son objet de jouissance : tel que cette femme serait la cause de son désir.

Clairement dans la lignée d’un discours orienté par la science, il situe les liens de filiation et d’affiliation comme travaillés, discutés entre père et fils, autour de ce que l’objectivité scientifique exclue, à savoir les affects et la subjectivité, l’amour, c’est-à-dire la demande qui lie les hommes à leur désir comme manque.

Freud l’avait clairement située d’un inter-dit entre père et fils. Dès ses Deux notes pour l’enfant, Lacan précisa les effets des amours parentales. Danièle Brun dans l’Insidieuse malfaisance du père, apporte quelques remarques concernant les représentations de l’idéal social occidental : le sexuel, comme élément pulsionnel et signifiant, est impliqué dans les processus de filiation, d’affiliation, donc de subjectivation de l’enfant-sujet. Par l’envers de l’inceste ou de la pédophilie, nous n’étions pas sans le savoir depuis bien longtemps, mais la clinique ne l’avait pas retenu comme principe. Ainsi en occident, les mécanismes d’affiliation au sens large s’élaborent au titre du sexuel comme constante à prendre en considération.

Cette valeur, amours érotisés du et pour le Père, n’est pas au coeur des représentations œdipiennes en Afrique, comme en témoignent dès 1966 Marie-Cécile et Edmond Ortigues. C’est probablement un des éléments qui distingue le plus précisément l’œdipe dans l’animisme, de celui de l’islam aux représentations particulières, d’avec celui de la culture européenne. Ce n’est pas que l’appel du corps soit absent dans les deux premières - animisme et islam -, mais la sensualité y est bien plus présente que l’amour au sens courtois ou romantique du terme. La polygamie, qui organise en effet les mariages selon les choix de la communauté et des parents, ne situe pas l’amour au sens occidental entre l’homme et la femme comme l’essentiel enjeux des rapports parentaux. Il peut se produire, - encore faudrait-il savoir de quel amour nous parlons - mais il n’est pas la cause du lien conjugal. L’enfant dans ses identifications subjectives s’en trouve moins confronté à la demande d’amour tel que les imaginaires occidentaux en dessinent la filiation. Il semble plutôt confronté à la sensualités des corps, et aux exigences du groupe et du clan familial. En occident, l’amour entre père et mère est fondateur du lien marital, donc parental, et préside de ce fait à l’entrée de tout enfant dans les savoirs qui se transmettent de ce que c’est qu’être un homme ou pas.

Comme le mot mère, les mots père et amour, énoncés en francais, n’emportent donc pas les mêmes sens lorsqu’ils sont dits dans une transmission de culture française ou dans un contexte en wolof. Ils ne véhiculent pas les mêmes liens symboliques, ni les mêmes déclinaisons d’émotions attachées au corps. Ils n’engagent pas la parole du sujet dans une même responsabilité pulsionnelle, en occident et en afrique. Être amoureux, aimer au sens érotique du terme, n’est pas au coeur des affects qui agitent la langue wolof, ni en Islam les représentations œdipiennes et conjugales traditionnelles de l’occident, telles que l’enfant les rencontre autour de la sévérité et de l’amour du père qui gouverna depuis le code napoléon… voire même avant. Nous verrons plus loin quelques incidences propres à spécifier les enjeux imaginaires et symboliques de ces espaces d’identifications.

Ceci étant, cela ne veut pas dire qu’il n’y ait ni émotions, ni affects, ni amour dans les cultures dites traditionnelles ou religieuses. Simplement leurs sources et leurs expressions, jusqu’à leurs ressentis singuliers, sont particuliers à chaque langue, chaque cultures. Jacqueline Rabain conclut son étude sur les enfants du lignage, par cette nouvelle lecture du franchissement œdipien, dessinant l’enfant comme naissant à son désir dans les discours portant les imaginaires et les limites symboliques de la langue de sa culture :

« C’est à partir de cadres ainsi tracés que, inscrit dans une tradition familiale et culturelle, l’enfant peut voir émerger son individualité. Aucun être humain n’est en effet réductible à un conditionnement culturel et familial. L’enfant n’est pas fait de cire sur laquelle s’impriment les influences extérieures. Chacun, quelle que soit la société à laquelle il appartient, à une façon particulière de s’approprier les valeurs, les normes, les scènes qui ont marqué son enfance. La manière dont s’est effectuée cette appropriation n’apparaît qu’avec le temps, de manière rétrospective, et est variable d’un individu à l’autre », d’une langue, d’une culture à l’autre.

Pour toutes ces raisons dès 2013, après avoir introduit l’Autre social interpellé dans le transfert en société, en tant que représentant des représentations, j’avais proposé la définition plus haut citée. Les concepts de représentations des valeurs sociales des discours et de représentants légitimes de ces représentations permettent un dialogue entre des anthropologies sociales différentes, où valeurs et transmetteurs sont différents, qui éclaire la complexité de chacune dans les voies d’accès aux discours, et la transmission des séparations inévitables de l’humaine conditions. Parce que l’homme parle, entre dans la langue, aucun mot ne colle à la chose, quelle qu’elle soit. La première séparation est déjà présente à l’instant de la coupure du cordon ombilical, dans le rêve d’enfant des adultes, la seconde est donnée par les mots affectueux de la mère lors du sevrage, la troisième dite œdipienne fait entrer le bébé dans l’enfance, puis l’enfant dans l’adolescence, et l’adolescent dans l’âge adulte, toujours par l’entremise d’un Autre non plus maternel mais paternel (représentant des représentations sociale) quelle que soit la personne qui en supporte la fonction. Ces trois derniers passages introduisent le petit d’homme aux discours du monde, aux signifiants de sa culture, avec lesquels il va devoir se penser, se parler comme enfant, adolescent puis adulte. Toutes sont portées dès avant la naissance par la conception que les hommes d’une langue partagent de la vie, donc de la séparation symbolique que leurs discours respectifs véhiculent et imposent de leur silence parce que - sauf volonté totalitaire - aucun mot dans aucune langue ne colle à la chose qu’il représente. Ainsi les particularités anthropologiques sont pour chaque enfant depuis toujours déjà présentes dans la langue qui l’accueille, le parle, et qu’il reçoit en héritage. Les chemins d’œdipisme sont pris dans le mouvement des séparations qui l’ont précédé, et constituent la mémoire oubliée de l’histoire, autant que les non-dits inconscients de ses parents.

Afrique

À sa naissance, l’enfant africain de religion musulmane est présenté au monde huit jours après l’accouchement. Un ancien lui rase la tête et la communauté, les parents aujourd’hui, lui donnent son prénom. Ce prénom le représentera toute sa vie dans le groupe, dans sa famille et au village. Autrement dit les anciens, pas seulement les parents, par cette nomination disent de l’enfant « quel » il est, quelle est sa place parmi les autres, quel il sera, quel rôle il tiendra, quelle fonction il occupera. Bien sûr en ville la pression de cette tradition est beaucoup moins insistante qu’autrefois en brousse. Cette spécificité tend à s’estomper, avec l’industrialisation et la disparition des concessions pour un habitat en appartements. Mais elle demeure ancrée dans la langue. Un jour où je m'étonnais auprès d'un de mes amis dakarois de ses cheveux, si rapidement devenus blancs, parce que je ne comprenais pas sa joie face à ce signe de décrépitudes en occident, il me raconta ce souvenir. Quand il vint au monde, 60 ans plus tôt, il fut accueilli dans le village comme "celui qui aurait les cheveux blancs". Il en avait toujours tiré une grande fierté. Cela voulait dire pour toute la communauté qu'il deviendrait vieux, mais surtout qu’il aurait la sagesse de celui qui veille sur la vie et la force de sa communauté. Il serait tel que dans l'esprit des ancêtres il est depuis toujours. Avec ses cheveux devenus blancs, il en occupait aujourd’hui la fonction. « un vieux sage, tu comprends ? », me dit-il avec un accent grave dans la voix. « Tu vois, ce jour-là est arrivé. »

Il s'avère effectivement bien difficile à comprendre qu'un africain ait toute une part de lui-même, de ce qu'il fait et est au quotidien, sous l'empire du groupe, de la famille, proche ou élargie, sous la marque des ancêtres, et que cette vérité soit plus essentielle à lui-même que sa vérité de sujet, telle que conçue en occident ; voire que cette vérité lui importe comme son intimité propre, son être profond. À la limite, dans la bienséance culturelle traditionnelle, cet avis sur son être "qui est-il ?" ne lui est jamais demandé, ou plutôt cette question ne se pose pas. Elle est hors discours des liens sociaux, puisque sa grande famille sait quel il est dans la lignée des ancêtres. Ce n'est ni méchant, ni gentil, simplement ce n’est pas une question appartenant aux discours. La question du sujet, comme posée dans les langues romaines et anglo-saxonnes, est ici hors langue. Ce qui est important, réside dans l’idéal surmoïque du groupe, ses attentes et exigences : seule la personne importe telle qu'elle a été dite dans la lignée, en tant que « ce qu’elle représente » parmi les autres. Il s’agit de préserver avant tout la cohésion du groupe. Que chaque être soit à sa place, celle tracée par les ancêtres, voilà qui prime sur tout aspect individuel des hommes et des relations, voilà le bord qui pose à chacun la question oedipienne de la castration symbolique pensée par la psychanalyse. Le père est tout-puissant à garantir la lignée agnatique. Nul ne peut ni ne doit le contredire. Quant à en exister comme sujet, le groupe primant sur tout individu, chacun s'en débrouille comme il peut ; quelques codes de communication s’y prêtent. Dans L’enfant du lignage, Jacqueline Rabain conclut cette observation en remarquant, que chacun, enfant et adulte, se fait sujet des dires ancestraux, comme il peut. Paul Riesman dans Psychopathologie africaine, en 1989, disait : « Ainsi, le fondement véritable de l’essence d’une personne est d’être membre d’un lignage et d’être dans une relation appropriée avec ceux dont les malédictions sont efficaces. Les anathèmes peuvent être vus sociologiquement comme un moyen de contrôle social, mais le contrôle social lui-même ne consiste pas seulement à maintenir la loi, c’est une partie du processus de l’humanisation. » Jacqueline Rabain décrit dès 1964 ce processus tres spécifique, tel qu’il se manifeste dans l’éducation des enfants. Celle-ci est totalement orientée par un ordre des discours qui situe la cohésion du groupe autour de l’inter-dit d’y porter atteinte, et place sa transmission très tôt au coeur vif de ses objets : le village et la famille sont cruciaux au sens de groupe communautaire et non de famille nucléaire. « L’enfant », écrit-elle, « est invité très tôt à créer des liens réels et symboliques avec d’autres personnes que la mère, les frères et sœurs classificatoires, les tantes patrilatérales, les grands-parents classificatoires. Au-delà du cercle des parents, alliés et visiteurs, la catégorie des pairs et des aînés, et la parité d’âge au sens large, est considérée dès le sevrage comme un levier majeur de la socialisation. Les apprentissages s’inscrivent dans une matrice interactive qui donne au départ une certaine place au jeu, préservé, dans une certaine mesure, de l’échec et de l’erreur. L’enfant doit s’investir émotionnellement en reprenant à son compte les sollicitations de l’entourage dans une série de situations socialement significatives. Une grande partie des enseignements et des découvertes cognitives s’opère par le canal des pairs et des aînés, avec qui l’enfant interagit. Dans le contexte du groupe d’âge, il entreprend des activités qui lui permettent d’établir des rapports de réciprocité. C’est à partir de cadres ainsi tracés que, inscrit dans une tradition familiale et culturelle, l’enfant peut voir émerger son individualité. » Autour et avec les connaissances et les savoirs de leur langues - contées en figures imagées - la transmission du lien, qui en occident s’organise essentiellement du père, passe dans cette société globalement par les pairs du même âge, par la famille élargie et par les autres membres de la communauté, et non essentiellement par le père au niveau relationnel. Avec Paul Riesman, dans Psychopathologie Africaine, résumons : «... les individus ne sont pas des entités séparées telles que nous les percevons souvent dans notre société occidentale, mais ils sont plutôt pris dans un réseau de relations... un trait essentiel de la conception de la nature humaine est que la personne n’est pas une entité séparée des autres, mais plutôt participe des autres êtres (y compris les personnes) et est en partie constituée par les autres êtres » que sont aussi bien des animaux, totémiques ou non, des djinns, rabs et autres divinités, des ancêtres ou des personnes.

Vivre à Dakar m’a imposé un décalage d’avec les racines qui sont les miennes. En effet, comme nous l’avons dit plus haut, la société Wolof, voire d’Afrique de l’Ouest, même patriarcale dans sa structure, traditionnellement n’articule pas ses transmissions autour du père des enfants comme amant de la mère. L’amour n’y est pas le fil conducteur de la sécurité, du bien-être, donc des liens, comme il l’est devenu en occident après le siècle des lumières. D’une part, les représentations situent la cohésion du groupe comme idéal constitutif de l’humanisation et non la figure autoritaire du père à aimer comme modèle absolu, d’autre part les représentants statutaires à en transmettre le fait dans la relation sont les pairs d’âge et les chefs de carré ou les chefs religieux, et non en premier les papas des enfants comme autorité absolue ou au nom de l’amour de la mère. Les figures du Père, les représentants des représentations, et les enjeux de transmission sont donc différents. Ainsi, les deux cultures disposent chacune de leur propre structure, que toutefois la modernisation urbaine a modifié en afrique ces cent dernières années.

V. Martin précise dans son enquête sur les statistique d’un recensement des années 1970. Aujourd’hui « La complexité de la famille africaine nous invite au préalable à distinguer le carré et le ménage comme deux sortes de groupements : le carré (« Mbind » en serer et « Keur » en wolof) désigne la maisonnée et correspond à l'habitat de la famille traditionnelle étendue, pouvant abriter, outre le chef de lignage, ses fils, frères et neveux mariés. Les termes « ngak » en serer et « ndiel » en wolof se rapprochent le mieux de ce que nous entendons par ménage. Leur signification originelle : « mil pilé au petit jour », fait penser au groupe familial restreint, pour qui une femme a cuisiné. Ce groupe garde une grande autonomie économique, par rapport au chef de carré, quelle que soit la nature des liens de parenté, le « yal mbind » exerçant surtout une autorité morales. … en pays Wolof l'on rencontre les concessions les plus peuplées, dont la présence correspond à une structure sociale pyramidale. Les Keur très peuplés sont en effet toujours ceux des chefs traditionnels, voire de personnalités religieuses importantes.. » Cette description nous permet de penser ce qu’avançait déjà en 2003 Jacqueline Rabain. La figure du pater familias au sens européen du terme n’a pas cours dans l’imaginaire traditionnel africain de transmission, ce sont les chefs de carré - papa ou pas de tous les enfants - qui en occupent la fonction symbolique au nom de la forme des liens groupaux, et les pairs avec tous les membres du village qui en sont les relais de transmission. Comme conclue l’enquête de V. Martin, l’arrivée de la religion musulmane, puis l’urbanisation et son administration scientifisée ont largement modifié ce que la langue véhicule encore, réduisant progressivement les concessions traditionnelles, et par l’habitat mettant en avant la figure des chef-papas devenant « pater familias » de groupes de plus en plus restreint. Toutefois les idéaux groupaux restant très vivants dans la langue, ce passage s’avère encore relatif, aussi du fait de l’importance massive de la religion, jusqu’à constituer des groupes familiaux complexes dont les modernités s’enchevêtrent aux traditions les plus anciennes.

Ainsi, dans ces langues traditionnelles, le père de l’enfant, en tant que géniteur et amant de la mère, n’était pas parlé comme l’incontournable représentant unique et tout-puissant des représentations, garant, maître et acteur de la transmission des réalités portées par les discours du lien social. Par exemple, mon expérience concernant la transmissions des réalités du sexe m’a fait constater que ses questions étaient orientées vers le groupe des pairs et non vers les pères. Ceux-ci incarnant la figure tutélaire du clan, ne sont pas des figures d’éducation au sens occidental du terme. Le père traditionnel est le juste garant de la lignée agnatique, lignée des pères ancêtres de l’enfant, là d’où se dit quel il est et sera. Aujourd’hui les papas portent souvent dans la modernité ce double lien, il n’en demeure pas moins que toutes ces racines - qui échappent aux occidentaux - demeurent très présentes dans la langue et les structures de parentés ancestrales qu’elles véhiculent.

Œdipe définition

Un homme, entre sa naissance et sa mort, se découvre comme tel à travers une succession de séparations et de deuils. La première coupe le cordon ombilical entre le bébé et sa mère. La seconde détache le nourrisson du sein. La troisième introduit le père comme empêcheur de tourner en rond, quand les questions œdipiennes de filiation surviennent avec les premières sensations sexuelles. Toutes restent marquées par le style de la première, les mots portés par mère et apparentés au fil des discours de leur culture. Ils imprègnent les ressentis en portant bébé à la parole. Plus que le drame des corps qui s’éloignent, ce sont ces mots qui nous séparent de l’Autre maternel, car leur labilité détruit l’illusion de maitrise dont l’être humain voudrait se rassurer, se consoler pour ne plus avoir peur de le perdre, pour ne plus jamais être confronté à la solitude et à l’idée de la mort. Suivant les mots et leurs coutumes, les chemins d’accès à cette humaine condition sont particuliers à chaque culture.

Les premiers psychanalystes d’enfants, principalement des femmes, laissèrent de nombreux textes à propos de la première séparation, celle des premiers mots du corps et de la vie. Lacan déplia cliniquement ce premier temps, ainsi dans ses deux séminaires La relation d’objet et L’angoisse. De ce fait, la naissance de l’enfant aux discours, puis aux liens sociaux a moins été travaillée, plus complexe car articulée aux significations sociales ; cette question a été comme renvoyée à la compréhension des identifications aux signifiants dans la cure analytique adulte. Mais cela ne la retirait pas. Qu’en est-il de l’entrée du sujet à l’instant œdipien, dans les discours et les idéaux qui le parlent et parlent son monde ? Qu’en est-il dans nos langues de la rencontre du sexuel et de la manière dont chaque un se fait sujet des signifiants, qui le portent dans sa culture ? Qu’en est-il de ce passage essentiel de l’enfance vers l’âge adulte, où de se faire sujet des discours de son Autre, de sa famille, de son pays, de sa langue, discours de l’Autre donc, l’enfant traverse puis quitte les rives rêvées du « vert paradis des amours infantiles » ? Comme nous l’avons-vu avec Fatoumata Timite, l’enfant se cogne aux signifiants qui disent l’homme et son monde, et il doit faire avec. C’est-à dire qu’il doit faire avec les représentations et les représentants que sa langue véhicule. D’où la difficulté des sujets de l’exil, qui voyagent aux fils de plusieurs langues, d’avoir à interroger au-delà des multiples figures de l’homme, l’universalité de l’humanité qu’il ne peut que lui supposer pour survivre.

J’écrivais en 2013 : « L'oedipe est ce fait universel constitué par l'entrée des êtres de langage un à un dans les discours de leurs langues respectives. La découverte du sexuel y interroge l’entrée de l’enfant dans les discours de filiation et d’affiliations. Les formes de l’accueil dans ces relations n'ont quant à elles rien d'universel. Elles dépendent des représentations imaginaires et symboliques des personnes et des liens, ainsi que de leurs représentants, passeurs de cette rencontre impensée du sujet avec les signifiants de l'histoire, la sienne comme celle de son époque. Cette rencontre est d’autant plus improbable que le sujet s’y crée autant que la société s’y réinvente indéfiniment avec chacun de ses nouveaux participants.»

À l’époque, cette définition n’a pas été entendue. Je la maintiens, car elle dégage deux espaces pour travailler. Ce sont : premièrement celui des représentations imaginaires et symboliques de la société, au sens de Cornelius Castoriadis, et deuxièmement celui des représentants de ces représentations, ces autres en société qui en dessinent et transmettent les formes. Cela nous permet d’éclairer les choix non calculés de chaque culture dans toute la singularité de ce qui s’y organise de relations pour la naissance du sujet dans les discours qui l’attachent par leurs usages à sa langue, là où son désir se tisse dans ses filiations et affiliations. Ce qui définit l’œdipe comme l’accès de l’infans, celui qui ne parle pas, à la langue et à ses discours. Cet accès est de structure, quelques soient les langues. Par contre les imaginaires, les représentations à travers lesquelles les hommes se font tels dans les discours, ces représentations sont toutes particulières à chaque langue et à la culture qu’elle véhicule.

Comment chaque culture parle-t-elle de cette séparation de l’enfant d’avec ses Autres, mère et père, puis d’avec l’Autre de la langue tel qu’il s’est inscrit en lui ? L’idée que l’homme se fait de l’homme n’est pas la même ici et ailleurs. Les signifiants qui la véhiculent et qui l’instituent sont différents. On ne naît pas homme de la même manière en Afrique qu’en Europe, ou sur les continents américains et asiatiques. Les chemins qui dessinent la production de l’homme par l’homme, les représentations et les représentants qui véhiculent l’idée que l’homme se fait de l’homme, ainsi que les modalités, par lesquelles il tisse les discours de ses liens, sont autant de processus spécifiques à chaque culture, de la naissance jusqu’à la mort. Ils plongent leurs racines au profond de leurs langues respectives. Ces langues parlent des souvenirs, des figures, des idéaux de vie singulières et collective, partagées sans que l’on puisse dire si c’est la langue qui les produit, ou les usages des hommes qui la re-produisent indéfiniment. Comme toutes langues, comme tout énoncé, ils ne peuvent tenir aucune vérité de l’homme qui soit universelle, sauf à en être sujet. Entrer dans la langue à la rencontre de l’autre, de sa différence, c’est en subir la castration des mots, leur duperie, pour qui le veut bien.

À propos des querelles sur L’œdipe africain… œdipe universel ou pas ?

J’emprunte ce titre à Marie-Cécile et Edmond Ortigues, ils furent parmi les premiers, avec l’équipe du Professeur Colomb de Dakar, à se poser la question de l’inconscient africain. Dans les années 70, leur livre, fit scandale. Il demeure aujourd’hui encore d’actualité, tant la question est loin d’être close.

Après Freud

Un article récent de Fatoumata Timite nous montre comment la question œdipienne reste conflictuelle. Par une lecture socio-philosophique, elle reproche aux analystes d’avoir lu l’œdipe en afrique avec un point de vu extérieur aux vérités africaines, donc colonisateur, par essence humiliant, et prenant pouvoir sur les identifications du sujet parlé par un autre. Si nous ne sommes pas d’accord avec ces accusations de « positions ethnocentrées et universalistes interrogeant la rigueur scientifique de ces constructions théoriques », nous devons reconnaître que ces travaux étaient de leur époque, pris dans la langue et les pensées de ces années 1960-2000 aux théorisations influencées par le marxisme d’après-guerre. Toutefois, même avec leurs maladresses, si ceux de l’Ecole de Fann font référence, c’est bien parce qu’en formulant l’œdipe africain, ils ont soulevé la question. Même maladroitement, prise dans les discours socio-politique de son époque, celle-ci n’est autre que le fruit d’une vraie rencontre, humaine, vivante, enthousiasmante et déchirante à la fois, entre des médecins, jeunes et vieux, européens et africains, qui ne fut jamais le pouvoir pris par le Prof. Colomb sur ses élèves des deux continents rassemblés autour de lui à l’Hopital Fann de Dakar, mais bien plutôt le fruit du partage de leurs humanités quand elles se font accueillantes et soignantes auprès de leurs prochains. S’il n’y avait eu cette vraie rencontre entre ces hommes et ces femmes, entre ces africains et ces européens, rencontres faites au nom de la science dans cet esprit de partage et de recherche, leurs travaux ne nous seraient jamais parvenus, puis dévoués à nos critiques.

Toutefois, la proposition de Fatoumata Timite n’est pas sans intérêt. Elle met en lumière l’impasse d’une relecture des effets de la colonisation, à l’aune des compréhensions de ces années-là, construites autour des termes de pouvoirs, de domination et d’humiliations. Cet axe de pensées à n’ouvrir que sur la suppression du maître au nom des souffrances et préjudices du dominé, n’offre aucun autre horizon que celui des violences dénoncées. La tragédie de l’esclavage et le sentiment d’humiliation du vécu colonial sont incontestables. Mais ce repérage des discours perpétue, à en faire la source de ses pensées, l’écrasement de l’autre comme une victoire du faible sur le fort. Simple renversement, sans horizon. L’esclave à vaincre ainsi le maître, ne fait que prendre la place qu’il dénonce.

Dans la seconde partie de son texte, Fatoumata Timite en proposant son concept « d’Advient », cherche une issue à cette conflictualité en miroir. Dans la lignée de Freud, de Lacan, elle cite Laurie Laufer concernant cet advient, qu’elle propose comme le dépassement de la prise du sujet dans le discours de l’Autre - ici entre dominant et dominé. Elle écrit :

« Dans l’étude de l’Ouest-africain, l’ensemble de ces constats nous conduit à théoriser l’advient à la place du sujet en psychanalyse. Le sujet est pris par les signifiants qui le représentent. Ainsi, compte-tenu de cette dimension du sujet, l’advient que nous conceptualisons n’est pas hors-sol, il est celui de la « postcolonie » dont parle A. Mbembe (2000) sur le plan politique. » Il est pris dans une position où il est à la fois dans sa langue maternelle et dans la langue du colon. A cet endroit, la « pensée postcoloniale s’efforce d’analyser ce vaste champ d’ambivalence, les attendus esthétiques de cet enchevêtrement et ses effets paradoxaux. Ce postulat convoque déjà un dépassement de la dialectique du maître et de l’esclave, du colon et de l’indigène… et de définir une quête scientifique qui permet de repenser l’être humain colonisé et sa société. »

Nous voyons la difficulté qui consiste à penser le sujet des discours sans se piéger dans la construction de ses signifiants imaginaires : mauvaise mère, père impuissant, maître inculte, patron exploiteur, président empereur tyrannique… Comment permettre que le sujet se pense au delà de ces figures imaginaires qui font écran à sa vérité singulière ? Comment ouvrir à ce qu’il se pense dans sa ou ses langues respectives au juste point de la vérité inscrite au vivant de son corps ? En effet, pour penser cette conflictualité telle qu’énoncée entre dominant/dominé, c’est le rapport du sujet à l’Autre des discours qu’il convient d’interroger, rapport qui enfonce ses racines dans la dépendance du petit d’homme à la mère, dans son aliénation à ses soins et à ses paroles. Ici, les valeurs politiques, les signifiants des dominations, font écran à toute découverte des singularités de la langue de l’autre, où se trouve dite l’altérité, la singularité d’une langue et d’une culture, celle qui surgit toujours plus vraie dans chaque vérité singulière du sujet. En effet, dans toute langue gît ce qui la constitue en tant que véhicule immatériel des savoirs de l’humain qui s’y fabrique, c’est-à-dire le mode de faire avec le manque dans l’Autre et les figures de cet Autre que les apories du texte creusent. Faisons référence ici à Georges-Arthur Goldschmidt dans son travail Quand Freud attend le verbe. Nous expliciterons ce point au fur et à mesure.

Chaque génération se cogne à l’institution imaginaire de la société qu’il habite. Elle se révèle à en travailler les apories. Disons seulement, que cela rend inévitable le fait de relire, encore et encore, cet œdipe imaginaire familial dans les boiteries de ceux qui nous précédèrent, car c’est à cet instant œdipien que le sujet se fait tel dans le discours de sa langue, jusque dans ses jugements de l’Autre et leurs élaborations. Pour nous pris dans le discours de la science. Comment leur empruntons-nous la langue ? Puis comment marchons-nous dans les pas de leurs discours du monde ? Nous allons donc lire une nouvelle fois cette question de l’œdipe, en tachant d’aller, comme Lacan nous y a invité, au-delà de l’imaginaire du « papa, maman, mes frères, sœurs et moi », attentif au noeud de la langue dans ce qui doit s’y dépasser des idées d’une époque pour atteindre une vérité singulière qui lors, audible de tous, s’inscrit dans l’universel.

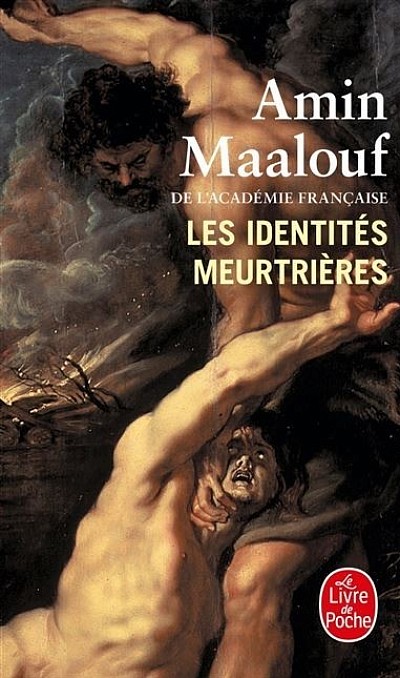

Conversation avec Amin Maalouf

Dans mes précédents travaux, j’étais interrogative. Pourquoi certains certains jeunes patients, certains analysants parviennent-ils à ne plus se détruire dans les répétitions de leur mal-être ? Pourquoi d’autres vont à la mort, droit devant, presque consciemment. En étudiant les vies et les oeuvres de Johnny Hallyday, puis de Jimi Hendrix, un point s’est détaché au-delà de leurs singularités respectives. Le rapport au père, entre savoir et connaissances, induit la chute ou la poursuite de leur quête.

Chez Johnny, l’abandon de son papa le ravageait chaque fois que le Père Symbolique manquait à faire bords aux pulsions envahissantes de son corps. Il s’effondrait dans ceux qu’il appelait ses démons. Il les dompta par la musique. Ses exigences, son langage surent lui fournir le cadre d’un travail de la demande d’amour qu’il portait à son public. Chaque fois il s’arrachait à ses démons, pour la passion du spectacle qu’il voulait créé, il se mettait au travail sans limites, avec des exigences et un savoir qu’il puisait dans les racines profondes de sa naissance dans ce désir chevillé à son corps. Apprendre, écrire, créer, dire, cent fois sur le métier remettre son ouvrage. Pour l’amour du métier, le transmettre à la nouvelle génération en l’accueillant. Ainsi put-il passer de l’idole d’une jeunesse au Patriarche d’un pays, devenir une représentation de ce que c’est que de se faire homme dans son époque et dans sa langue. Il devint le Boss.

Jimi connu un succès aussi foudroyant que Johnny. Il avait aussi ses démons, plus liés à l’absence de sa mère, qu’à celle de son père, très présent, trop peut-être, trop aimant, qui sait ? Il rencontra aussi la culture. Mais là où Johnny s’était mis à étudier les textes, avait écrit et enregistré un Hamlet, avait produit son spectacle Fantasme Hallyday, avait pris le risque des rencontres et d’y prendre la parole dans un espace inconnu, Jimi garda ses amis de goguette bien au chaud, ne put rien produire de cette rencontre, plongea assez vite dans des discours ésotériques et mystiques sans autres pour penser et dialoguer avec lui. L’absence de l’Autre sembla l’avaler. Rien ne tint de cette découverte qui pourtant l’enthousiasma. Il ne pu se mettre au travail de la chose. Il se laissa submerger les mots et les discours, puis par ses faux problèmes, et ses passages à l’acte financiers, filles, drogues, alcool, et autres de ses demandes d’amour impossibles à satisfaire, sans limite ; il sentit qu’il allait vers la mort. Il l’écrivit. Mais il y alla envers et contre tout. Comme une ultime vérification, mise en exergue définitive de la jouissance mortifère dont il était l’objet, pour un Autre qu’il vivait comme tout-puissant sur sa vie, qui lors ne pouvait exister que comme son inexistence.

Le premier se plia au désir de savoir et d’apprendre les discours du monde, aujourd’hui discours de la science. Il lu et écrivit avec son public pour adresse, pour le second ce mouvement à l’instant de se voir dans le regard de l’autre le renvoya à la seule image de lui dont il ne pu se détacher : le brûleur de guitare qui joue avec ses dents, chose offerte au public grand jouisseur de sa personne devant l’éternel…

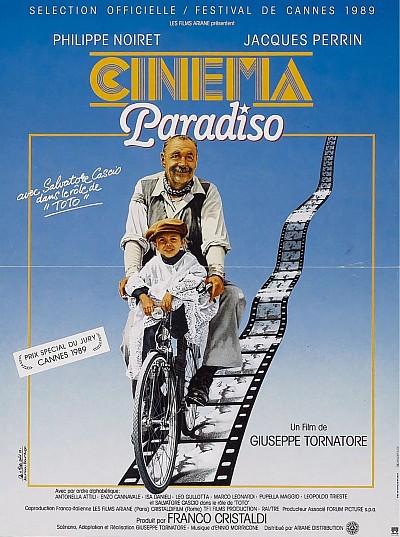

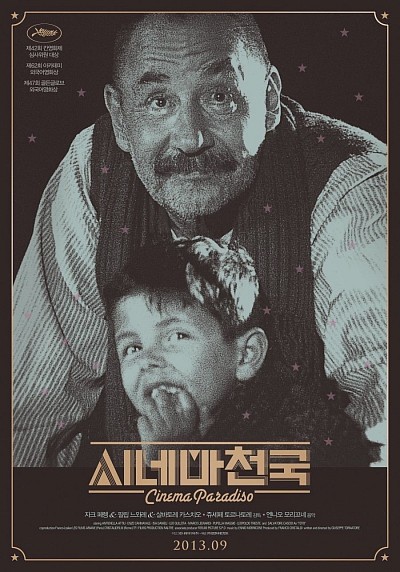

Les mouvements du monde ces derniers temps me portèrent à interroger ce « gap » auquel les personnages de Cinéma Paradiso se confrontent. Avec mes lectures dans les brouhahas du présent, la question me revient autrement : pourquoi certains gouvernants avec certains peuples parviennent-ils à faire la paix ? Pourquoi d’autres s’enfoncent-ils dans des guerres civiles, ou vont ils guerroyer d’autres pays avec cette certitude idiote et consciente, qu’ils y perdront tout, même la vie. Le principe du « killed by cops » est-il aussi valable pour ce qui arrive entre les gouvernants et leurs peuples, à une échelle géopolitique ?

Il n’est pas sûr, que le décalage conceptuel soit admissible, comme le note Amin Maalouf. Toutefois, comme lui, nous en suivrons la métaphore, simplement parce qu’elle nous dit quelque chose de notre époque, tout comme le film Cinéma Paradiso nous dit quelque chose des années d’après-guerre… ce quelque chose des discours qui habillent la langue dans laquelle le sujet vient s’apparenter. Amin Maalouf dessine dans ses essais les contours du « gap », du saut conceptuel autour duquel surgissent et fermentent les violences collectives contemporaines. Il déplie ainsi la difficulté à laquelle tous les hommes, individuellement et collectivement, sont, furent, et restent confrontés jusque dans leur intimité par le surgissement du discours de la science et de ses effets dans un monde auparavant religieux.

Il écrit « L’émergence en Occident, au cours des derniers siècles, d’une civilisation qui allait devenir pour le monde entier. la civilisation de référence, tant au plan matériel, qu’au plan intellectuel, si bien que toutes les autres ont été marginalises,… menacées de disparition. Sa science est devenue la science, sa médecine la médecine, sa philosophie la philosophie.»

« On imagine bien, a fortiori, le sentiment qu’ont pu éprouver les différents peuples non occidentaux pour qui, depuis de nombreuses générations déjà, chaque pas dans l’existence s’accompagne d’un sentiment de capitulation et de négation de soi. »

Tous les repères de la vie quotidienne se sont en quelques générations transformés à travers le monde : les maisons, les routes, les villages, le travail, la nourriture, les vêtements, la vie quotidienne, l’école, la médecine la gestion politique et anthropologique des sociétés... etc. à chaque pas dans la vie, celui qui n'est pas né en Occident rencontre ce « gap », cet écart matériel et conceptuel d’avec sa culture paternelle.

Tels les spectateurs du Cinema Paradiso déboulent hilares et bruyants à la sortie d’une projection, ils éprouvent les joies que les mirages des nouveaux objets procurent. Mais ils rencontrent au-delà le gap de l’inatteignable en l’instant, « à chaque pas une déception, une désillusion, une humiliation. Comment ne pas avoir une personnalité meurtrie ? Comment ne pas sentir son identité menacée ? Comment ne pas avoir le sentiment de vivre dans un monde qui appartient aux autres, qui obéit à des règles édictées par les autres, un monde où l’on est soi-même, comme un orphelin, un étranger, un intrus, ou un paria ? Comment éviter que certains aient l’impression d’avoir tout perdu, de n’avoir plus rien à perdre, et en viennent à souhaiter, à la manière de Samson, que l’édifice s’écroule, Seigneur ! sur eux et sur leurs ennemis ?»

Comment ne pa se sentir oppressés par la découverte de tant de choses à apprendre pour faire partie de ce monde-là ? comment, lorsque l’on ne sait pas, ne pas ressentir et attribuer l’obligation d’apprendre à leurs détenteurs, ces hommes qu’ils vivent comme rigides, méchants, omniscients, plutôt qu’à la structure abstraite des connaissances qu’ils avaient inventées avec leur culture ? Comment, même si ces hommes se sont plus souvent qu’à leur tour coincés dans la toute-puissance où ils étaient regardés… allez savoir s’ils ne s’y regardaient pas eux-mêmes… comment se sortir de ce double piège : pour eux, pour nous ? Pour le père, pour les fils ?

Au long de ses essais, Amin Maalouf cherche ce qui permet à certains gouvernants de tisser langue avec leur population au point d’une appropriation et d’une mise au travail collective des discours scientifiques contemporains, qui les sort de la dépendance, voire de l’aliénation à l’occident, et leur permet de traverser les affects paranoïaques que le défaut de place, dans cet Autre Paternel et Social imaginé si puissant, avait induit ?

Notes

Maalouf Amin, Les Identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998, cit. Part.2, chap.4 / Part.4, chap.5 / Part.2, chap.5

- Le naufrage des civilisations, Paris, Grasset, 2019

- Le Labyrinthe des égarés. L’Occident et ses adversaires, Grasset, 2023

CINEMA PARADISO (1) le transitivisme entre père et fils

Menace de castration

Nous sommes au Cinema Paradiso. Sourire pincé, le curé a une mine réjouie. Musique langoureuse à l’écran. Gros plan sur un baiser. Il sonne sa clochette. Fredo le projectionniste glisse dans la bobine qui défile, un papier… censure religieuse des débuts du cinéma en Italie… le curé de plus en plus excité sonne à tous les baisers. Toto caché derrière un rideau regarde, malicieux. Rit-il des baisers, de la jouissance du curé, ou des grognements de Fredo le projectionniste ?

Fredo : Tu dois pas venir ici ça fait cent fois que je te le dis, comment je peux te le faire comprendre ? … si la pellicule prend feu, petit comme tu es, ça fera qu’une flambée … Wouuu ! …

Toto : … et tu deviendras un morceau de charbon …

Fredo : Tu as la langue bien pendue ! Hein ! Un de ces jours je te la coupe moi ! Comme ça (et il coupe un morceau de film )

Toto s’empare d’un bout : moi je peux prendre ça ? aller je peux y prendre dis … ? je peux les prendre oui ou non…

Non, lui hurle Fredo… je te l’ai dit 100 fois, il faut que je les remette en place quand je rend la pellicule… mais qu’est-ce que tu peux être emmerdant

Toto : Alors pourquoi ça tu l’as pas remis en place quand t’as rendu la pellicule ?

Fredo : Hein ? Heuuuu… parce que quelques fois je retrouve pas le bon endroit, alors enfin de compte y restent là… de toutes façons ils ont pas le son ceux là …

Toto : alors .,, Et puisque c’est comme ça, je peux les prendre ceux-là

Fredo : Avant que je te donne un gros coup de pieds dans le cul, on va faire un pacte : ceux-là je te les donne mais premièrement tu ne remets plus jamais les pieds ici et deuxièmement c’est moi qui les garde. Allez hop, fous-moi le camp maintenant !

Toto reviens sur ses pas et chaparde quelques bouts. Mais dis donc c’est ça ton pacte ? si ces morceaux ils sont à moi, pourquoi c’est toi qui dois les garder ?

Fredo : Arrrtt … si tu reviens ici, je te casse la tête.

La menace de castration est évoquée par Freud dans l’analyse du Petit Hans. Âgé de cinq ans, le jeune garçon découvre les ressentis de son pénis et les discours de filiations qui en situent la fonction reproductrice dans les liens sociaux. Voilà bien une affaire pas si simple à comprendre pour son âge. Une phobie des chevaux vient exprimer sa peur de perdre cette organe dont les excitations sont des plaisirs essentiels à son corps, à sa vie. Cette crainte est d’autant plus pressante que ses parents, mettant pudeur et voile sur leur propre sexualité, limitent aussi la sienne des inter-dits sur la chose dont le catholicisme a fait lien social. Quelque soient les sociétés, toutes sont organisées autour d’un discours qui organise, met un cadre de paroles, donc limite les rapports de chaque individus à ses pulsions, dont celle du sexe génital. Notre culture a longtemps défendu les plaisirs charnels sans visée de procréation. Il en reste dans le langage populaire les menaces de castration, surtout adressés aux petits garçons : « si tu continues on va te couper le zizi », menaces qui surgissaient à chaque bêtise, brandissant cette punition ultime, ce qui faisait beaucoup rire les petites filles qui savaient n’avoir rien qu’on puisse couper.

La menace de castration surgit avec le geste de Fredo, quand il dit à Toto « Un de ces jours je te la coupe moi ! Comme ça… la langue, parce que tu l’as bien pendue… » et il taille d’un coup sec un morceau de film… et clac ! Ainsi joue-t-il ainsi sur l’ambiguïté du « la » propre aussi à désigner la langue comme le sexe du petit garçon.

Au delà de cette intimation, de l’inter-dit social des excitations sexuelles, il y a les récits œdipiens que sont tous ces films, et qui viennent donner sens et corps, orientation donc limites à toutes ces sensations et ainsi lient le corps ses ressentis et leurs affects aux sentiments et aux liens sociaux d’amours qui dans notre culture attachent symboliquement hommes, femmes et enfants entre eux et leur monde… bref toute cette élaboration complexe qui fera de Toto l’homme qu’il deviendra. Important travail de l'oedipe à l’entrée dans les discours, essentiel à chaque enfant, et pour chaque parent qui ne peut y manquer un rappel de sa propre enfance .

CINEMA PARADISO (2) le transitivisme entre père et fils

Les pouvoirs de la parole, du religieux à la science

Le transitivisme qui nous intéresse aujourd’hui, circule dans les mots de Fredo où viennent s’articuler les projections imaginaires de Toto, pour qu’il puisse les faire siennes, se reconnaître dans ce qu’il veut à cet Autre qu’il interpelle comme Père. Les mots de Fredo mentent pour dire la vérité. La menace fait rire Toto autant qu’elle l’effraie, car il sait bien que pour de vrai Fredo ne lui coupera jamais rien. Et puis il y a ce jeu du père avec cette réalité, ce jeu qui vise à protéger l’enfant des dangers de l’existence, l’en informer, lui en faire acquérir le savoir… Lui permettre à lui après nous de préserver la vie, c’est entrer avec lui dans le partage des repères, des règles, des savoirs collectifs d’une culture, qui permettent de considérer la mort, et qui, ainsi progressivement au fil de l’intégration de la langue par l’enfant, lui fait accepter cette castration comme symbolique et lui permet de rentrer en lien avec les autres de son monde.

Jeu du père avec la réalité, jouer avec la rébellion de l’enfant, jouer avec ses esquives, être là, dans une interrelation des on se comprend et on se comprend pas… qui va progressivement permettre à l’enfant de se faire une place pour sa parole parmi et avec les autres.

La dimension tragique qui traverse Cinéma Paradiso est à suivre dans le saut qu’il dessine entre les anciens discours religieux et le discours de la science. Le film commence par le religieux et se termine à la gloire du cinéma. Sur 2000 ans, l’occident est passé d’une culture du livre - lectures et commentaires des textes sacrés - à une culture de l’image, des images qui bougent - cinéma et télévision, puis internet. D’une réalité qui se travaille essentiellement avec les mots et leurs idées, à une autre qui en représente d’abord les contours avant - pour qui veut bien - d’en aborder la variété des interprétations. Le sexe, le pulsionnel, vécus avec leurs débordements incontrôlables, était classiquement défendu. Avec les images de la vie, et le consumérisme dont la cupidité pousse à la jouissance, les représentations des bien-être physiques, pulsionnels donc sexuels, déploient leurs fantasmes sur tous les supports imagés. Cela déplace avec le discours de la sciences les repères que les hommes doivent transmettre aux enfants pour que la vie soit préservée de la mort dans laquelle le surcroît d’excitations attire les hommes..

La menace de castration faisait dire aux parents: « le diable va te couper le kiki si tu continues tes bêtises ». Traversant d’un signifiant à un autre les récits de la bible, de la Torah ou du Coran il y avait trois repères, trois manières de faire coupure, donc liens. Inscrit dans cette longue histoire, Fredo argumente son « on va te la couper » d’un cadre qui n’est plus religieux mais scientifique, et il articule en deux temps sa parole.

D’abord : « si la pellicule prend feu, petit comme tu es, ça fera qu’une flambée et tu deviendras un morceau de charbon ». Toto un peu plus loin, en léchant la pellicule, s’en délectera : elle a bon goût. Le discours auquel s’attache la conversation des deux personnages ne tourne pas autour du rapport sexuel interdit par Dieu, mais vise l’intégration de la fougue pulsionnelle de Toto dans les limites d’une passion cinématographique bien comprise avec les connaissances sur la matière - ici la pellicule - qui permettent le contrôle des activités. La connaissance du cinéma, tel que pratiqué par Fredo, tempère les débordements concrètement, et en les faisant passer par la langue et les paroles données. On peut penser ici non seulement aux nouvelles formalités sociales le cinéma introduit en expliquant ses modes de fabrication, mais aussi à ce que les nouveaux modes de consommation ont modifié des échanges entre les individus, enfin à ce que les nouveaux modes de transports ont révolutionné de la connaissance du monde, des échanges entre les cultures, produisant au final par ce surcroît d’informations une accélération et un encombrement de notre quotidienneté. Discrètement sensible dans cette oeuvre, l’envahissement pulsionnel des esprits lors de ces bouleversements sociaux, surtout ceux des plus éloignés de la culture, se fait audible. Sur la place du village à la sortie du Cinéma, le capharnaüm s’étale entre les cris et les rires, les bousculades et les attroupements fascinés.

Le second temps est celui des règles et des lois qui structurent chaque société. Elles véhiculent la Loi, celle que toute langue porte sans qu’aucun mot ne parvienne à la saisir. Elle dit « ce que c’est qu’être un homme ou pas » et vise la préservation de la vie. La menace de castration portée par Fredo s’enracine dans cette Loi; comme nous venons juste de le dire. Mais elle est véhiculée au fil des petites lois de tous les jours qui tracent les routes de partages : « Je te l’ai dit 100 fois, il faut que je les remette en place quand je rend la pellicule.» En tant que Père, le papa fait transmission des règles communes. D’une part, il les impose à l’enfant en tant que représentant de leurs représentations, et comme tel il y est soumis et les endosse à sa manière. L’appel à Dieu, la force et l’honneur des temps religieux, n’est plus de mise comme repère pour accompagner les hommes face à l’adversité. Depuis l’invention du Code Napoléon, les lois se sont multipliées pour gérer les foules urbaines de l’industrialisation. Là où le curé invoquait tous les saints du paradis et agissait au nom de Dieu, Fredo voit ses gestes guidés par les règles de la vie collective laïque et scientifique … et il les applique à sa manière, ce que Toto ne manque pas de lui faire remarquer : « Alors pourquoi ça tu l’as pas remis en place quand t’as rendu la pellicule ? ». À cette époque de bascule entre deux lectures des « réalités » du monde, les lois laïques sont prises dans un paradoxe. Construites avec la structure du discours des sciences et techniques, ici la logistique, elles ont un objet encore déterminé par la religion : l’érotisme amoureux. Monsieur le curé ne fait plus les lois dans son village, pourtant il décide des baisers à découper. De son côté Fredo est l’exécuteur selon les règles du cinéma dans la continuité de l’objet technico-commercial qui doit retourner à la grande ville. Épinglé le temps d’une projection, le présent de cette scène rappelle qu’il est toujours le précipité entre deux espaces invisibles : le passé et le futur. Cette scène, écriture d’un entre-deux époques, pose la difficulté du passage d’un temps culturel à un autre, et celle d’un vide ouvert par le saut conceptuel existant entre les deux, et que les hommes se trouvent à devoir traverser. Fredo dans cet entre deux avance avec son style. Il fait comme il peut. On pourrait dire qu’il s’arrange, dans ses limites raisonnables avec celles de son siècle. Il y met du jeu, du désir et de la vérité, qui sait si ce n’est pas à la place de Dieu ? Il accorde ainsi une certaine lecture, la sienne et celle des autres, aux lois et à la Loi qu’il transmet. Père et faillible.

CINEMA PARADISO (3) le transitivisme entre père et fils

Humiliation ou culpabilité ?

Il convient de signaler ici un point essentiel en ces rencontres, un point qui a fait problème depuis l’après-guerre. Il s’agit de la figure du Père ; du refus de cette figure tyrannique et totalitaire du Pater Familias des XVIII et XIXème siècles, imaginaire institué qui dérapa en dictatures et guerres. Dans l’après-coup de ces violences se construisit une figure de Père et des paternités idéalement tendres, respectueuses du désir, pleines de maitrise des compréhensions et explications de son existence à l’enfant. Tous nos malentendus contemporains sont installés dans cette production en miroir des siècles antérieurs d’une figure de père, tout gentil quand le précédent était tout méchant. Cet idéal fixant comme horizon la consistance d’une figure préformée - malencontreusement au nom des sciences dont l’homme disposerait - recouvrit toute interrogation sur « ce que c’est qu’être un père ou non. » Or la paternité n’est pas si simple. Lacan, dès le début de ses enseignements, a bousculé les idées reçues, pour nous permettre de prêter attention aux plus petits détails. Arrêtons nous un instant dessus, car il nous ouvrit à penser cette rencontre du Père « au-delà et aussi avec » la paternité des papas.

A cet âge l’enfant qui regarde l’adulte, se voit comme lui. Et pourtant, confronté aux impossibilités actuelles de son corps il comprend qu’il grandira plus tard. Ainsi, doit-il mesurer l’écart entre son présent fragile et son avenir réduit en l’instant à un rêve. Pour parer à ses peurs, il s’imagine tout puissant, contrôlant le monde à sa guise, selon ses quatre volontés, un monde satisfaisant sans délai ses pulsions. Tenant ses mots et ses idées des adultes qui l’élèvent, il a tendance à se penser « adulte », et à voir ceux-ci égaux à lui-même comme il se pense dans leurs mots.

Lacan écrit : « C’est à toutes les phases génétiques de l’individu, à tous les degrés d’accomplissement humain dans la personne, que nous retrouvons ce moment narcissique dans le sujet, en un avant où il doit assumer une frustration libidinale et un après où il se transcende dans une sublimation normative. »

La frustration est grande pour l’enfant, lorsqu’il s’aperçoit que rien de son imagination n’est confirmé : l’adulte n’est jamais tout-puissant, et lui quant-à devenir adulte, il va lui falloir apprendre tout ce qu’ils lui enseignent et transmettent, tout ce qu’il ne sait pas encore. « Tu verras quand tu seras grand ». Il doit alors en passer par les rencontres et les apprentissages, qui le feront entrer progressivement dans les discours de la langue éternelle qui les parles tous. Cette frustration entraîne pour lui d’abord une humiliation, celle à ses premiers mots balbutiants d’être pris en flagrant délit de mensonge ou de tricherie. Effectivement, puisqu’il recopie et répète les adultes qui lui parlent, au premier abord il pense être juste, il ne sait pas qu’il ne sait pas, et que cette imitation sans savoir va lui être retournée comme une faute. Souvenez-vous de la réponse de Toto au désespoir de Monsieur le curé : « chez moi, même à midi y’a rien à manger, même le vétérinaire il l’a dit ». Toute la difficulté de la parole de l’adulte à cet endroit qui pourrait être un mensonge, une faute… c’est justement de ne pas en rajouter sur cette erreur dans l’usage des mots et des idées, ni en retirer sur l’humiliation, le déchirement effectivement ressenti par l’enfant dont le sol s’ouvre sous ses pas, entre ce qu’il pensait être et les discours avec lesquels il va devoir composer l’idée qu’il s’en fera, pour dire « je » dans ce qu’il en adviendra de lui ultérieurement.

Le second sentiment à cet endroit est une révolte, une colère, ou une profonde dépression, c’est à dire une violence retournée contre lui-même. Ce n’est pas juste ! Il prend pour des prérogatives d’adulte ce qui est marqué par cet écart des rapports du postulant au savoir et à ses connaissances. À cet instant de comprendre, disposant d’un usage mince et flou des mots pour dire les choses, il est par trop souvent peu nuancé dans ses pensées. Elles sont trop vite extrêmes, blanches ou noires, taraudées par les fantasmes de castration, que les paroles des adultes viennent constater, appuyer, dénier…

« Cette conception » dit Lacan, « nous fait comprendre l’agressivité impliquée dans les effets de toutes les régressions, de tous les avortements, de tous les refus du développement typique le sujet, et spécialement sur le plan de la réalisation sexuelle, plus exactement à l’intérieur de chacune des grandes phases que déterminent dans la vie humaine les métamorphoses libidinales dont l’analyse a démontré la fonction majeure : sevrage, œdipe, puberté, maturité, ou maternité, voire climax involutif. »

Ce processus va avec un vécu ou un sentiment de persécution imposé par un Autre Père tout-puissant, Maître des discours, qui abuserait de son pouvoir sur la dépendance de l’enfant, ses demandes d’amour, en lui imposant strictement ses discours ; pire en l’aliénant à sa jouissance du savoir et des connaissances, en rejetant les pensées qui pourraient lui appartenir à lui l’enfant en propre. Les exclus des discours du Père ne peuvent lors que se trouver aliénés d’une société qui ne voudrait pas d’eux, sauf à sa botte. A défaut de pouvoir tuer symboliquement le Père, ils se battent en miroir pour la destruction sociale seule à leur permettre de vivre un semblant d’existence dans cet Autre Absolu (par déplacement projectif du Père sur le social). Ils se font ainsi les Maîtres du Monde. Mécanisme paranoïaque, s’il en est, l’Autre des discours voudrait leur peau de sujet humain.

Ce moment paranoïaque, le plus souvent ne dure pas, il fait partie des fantasmes infantiles d’imaginer la Toute-Puissance du Père, que le névrosé finit par tuer symboliquement. Le plus souvent, la réalité ne donne aucune consistance au fantasme, et l’enfant peut devenir sujet de son enfance dans la parole de son papa. Toutefois, ce moment reste un moment, il doit être retraversé à chaque fois qu’un enfant, qu’un prétendant veut gagner une place, qui n’est pas encore la sienne dans les discours, quand il veut se reconnaître dans une autre image que celle du temps d’avant dont il vient de percevoir l’incomplétude : passer de bébé à enfant, d’enfant à adolescent, d’adolescent à adulte, de célibataire à marié, devenir parent puis vieux, mais aussi toutes les phases des reconnaissances de l’Autre social lié à sa participation professionnelle ou autre aux liens.

Peut-être que le plus douloureux dans ce processus, dans ce miroir des identités, puis des identifications du sujet, réside moins dans le fait que l’Autre et les autres ne le reconnaissent pas pour ce qu’il pense être, que dans celui d’entendre la solitude à laquelle les mots le renverront toujours, à savoir que son être-même sera toujours au-delà du regard et des mots de ceux avec lesquels il partage sa vie - sauf par brefs instants de vérités partagées. Comme à son père, à qui la paternité échappe, lui aussi restera éternellement étranger à toute maitrise possible. Au mieux, il percevra juste les quelques contours de son image entre lui et les autres pour indéfiniment devoir les remettre au travail, jusqu’aux prochaines rencontres de lui-même dans le regard des autres, jusqu’aux prochains instants de vérités singulières.

La violence accompagne toujours ce stade paranoïaque de l’entrée du sujet dans les discours du monde. Elle surgit toujours dans cet en-deçà, quand un enfant ou un adulte s’éprouve humilié, amoindri, aliéné et dépendant de l’Autre, emprisonné dans les pouvoirs de ses discours. Sans pouvoir sur sa propre existence dépendante entièrement de l’Autre Père aux pouvoirs absolu sur lui. Effectivement par les mots nous n’existons jamais tel que nous nous pensons. Mais il faut bien dire aussi qu’il serait vain de croire par la violence pouvoir se détacher du regard aliénant de l’Autre, c’est lui ou moi. En effet, elle ne porte aucun mot qui permette de s’y penser.

CINEMA PARADISO (4) le transitivisme entre père et fils

Jeu du père qui fait le fils

À cet endroit s’étire l’humour et la délicatesse de Fredo qui joue le jeu des méprises de Toto, qui bouscule les codes et refuse que la réalité érige le refus des adultes de le voir à une place qui n’est pas dans celle d’un enfant. Il est curieux, cherche quelque chose en ouvrant grand ses yeux sur la vie, ce qu’elle laisse en plan de ses pulsions de son corps et de la présence de sa mère.

Alors Fredo joue. Il laisse Toto s’entêter et tricher, ne manque pas de dialoguer avec lui. Ainsi, dans les trous des dire de Fredo trouve-t-il à le contredire… jouer des interdits et des choses défendues… de la castration… autant que de ses propres faiblesses.

Avant que je te donne un gros coup de pieds dans le cul, on va faire un pacte : ceux-là je te les donne mais premièrement tu ne remets plus jamais les pieds ici et deuxièmement c’est moi qui les garde. Allez hop, fous-moi le camp maintenant ! Toto reviens sur ses pas et chaparde quelques bouts. Mais dis donc c’est ça ton pacte ? si ces morceaux ils sont à moi, pourquoi c’est toi qui dois les garder ? Arrrtt … si tu reviens ici, je te casse la tête…

Un papa qui ment sans mentir, qui joue avec l’enfant, entourloupe au besoin, fait des tours de passe-passe avec le vent, mais qui n’en pose pas moins les interdits en misant à qui perd gagne… ce papa, qui sait dire sans humilier de sa puissance, pourra-t-il être adopté par Toto ? Pourra-t-il s’en faire un Père ?

On sait avec Fredo qu’un papa trop Père Absolu ne laisserait pas de place à l’enfant.

Nous y avions rencontré avec leurs pères respectifs Mozart, Sorj Salandon, Alexandre Jardin, Amy Winehouse, Colette, et bien d’autres…

Aussi avons-nous entendu en regard, qu’un père trop complaisant, qui n’offrirait pas à l’enfant les discours et les lois de son époque, égarerait tout autant son fils en le privant de la Loi symbolique, celle du désir paternel qui pose dans son silence « ce que vivre veut dire ».